Hier sieht man biologisch produziertes Ackerbohnen-Saatgut, welches ich auf einer Exkursion während der Tagung in Freising fotografiert habe.

Vom 7. bis zum 10. März habe ich Freising besucht, um mich bei der Wissenschaftstagung Ökolandbau über die neusten Trends im Bereich der ökologischen Agrarwissenschaften zu informieren. An dieser Stelle möchte ich ein kurzes Schlaglicht auf einige der spannendsten Aspekte der Konferenz werfen. Diese Konferenz fand zum 14. Mal statt, für mich war es aber das erste Mal. Deshalb war es für mich eine Premiere. Ich bin etwas aufgeregt zu dieser Veranstaltung gefahren, da ich in dieser Szene noch nicht so tief drin stecke und gleichzeitig einen eigenen Beitrag präsentieren wollte. Trotz meines großen Interesses an Agrarwissenschaften und Ökolandbau kam ich also gewissermaßen als Neuling zu dieser Veranstaltung.

Der spannendste Themenstrang der Tagung, der sich für mich wie ein roter Faden durch die Konferenz zog (auch wenn dies nicht das offizielle Motto war), war die ökologische Züchtung und die biologische Vielfalt in Agrarökosystemen. Die zentralen Fragen für die Zukunft unserer Agrarsysteme sind für mich: Wie können wir eine biologisch vielfältige und gleichzeitig produktive Landwirtschaft schaffen? Ist dies überhaupt möglich oder sollten wir uns vielleicht auf eine auf Monokulturen basierende Landwirtschaft stützen, die von Naturschutzgebieten mit hoher biologischer Vielfalt umrahmt wird? Ist biologische Vielfalt ein integraler Bestandteil einer zukunftsfähigen Landwirtschaft oder eher was für Ästheten, Träumer und Blühstreifen am Feldrand? Welches Potential haben Agrarsysteme, die Vielfalt zu einem ihrer zentralen Aspekte machen? Im Folgenden werde ich einige Beiträge der Konferenz vorstellen, die sich diesen Fragen widmen. Anschließend werde ich kurz von den Exkursionen zum Thema Hopfenanbau und Saatgutproduktion berichten.

Vielfalt durch on-farm Erhaltung von Landsorten: eine sinnvolle Ergänzung von Genbanken?

Eine Möglichkeit, wieder mehr Vielfalt in die Landwirtschaft zu bringen, ist die sogenannte on-farm Erhaltung genetischer Ressourcen. Die Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat ein Programm zur on-farm Erhaltung bayrischer Landsorten gestartet und organisierte zu diesem Thema einen Workshop, um ihre Ideen vorzustellen , aber auch um Input für ihre eigene Arbeit zu bekommen.

Im Zuge der Entstehung der modernen Züchtung haben moderne Hochleistungssorten eine große Zahl sogenannter Landsorten aus den Agrarökosystemen verdrängt. Diese sind nur noch in Genbanken erhalten und damit außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes, den Agrarökosystemen. Dies bezeichnet man als ex situ Erhaltung. Die Genbanken kümmern sich als spezialisierte Institutionen um die Erhaltung der Vielfalt alter Landrassen. Dies gilt zumindest für einen großen Teil der industrialisierten Länder.

Der Vorteil des Genbank-Ansatzes ist es, dass eine große Vielzahl an verschiedenen Landrassen erhalten werden kann. Ein Nachteil ist aber, dass diese Sorten einerseits nicht züchterisch weiterentwickelt werden können und andererseits auch nicht die Gelegenheit haben, sich durch evolutionäre Prozesse selbst an die sich verändernde Welt (neu Krankheiten, Schadinsekten, Klimawandel) anzupassen. Ein in dem Workshop anwesender Maiszüchter verwies z.B. darauf, dass Versuche mit alten Mais-Landsorten gezeigt hätten, dass diese gegen die aktuellen Schaderreger im Feld nicht bestehen können und deshalb kein besonders geeignetes Ausgangsmaterial für Neuzüchtungen sind. Dies steht im Kontrast zur in bestimmten Kreisen vorherrschenden Meinung alte Landsorten seien besonders widerstandsfähig gegen Schaderreger und Pathogene.

Die on-farm Erhaltung ist ein Ansatz, um diese Schwäche der Genbanken abzumildern (keineswegs diese zu ersetzen). Kultiviert man die Sorten im Agrarökosystem, also dem natürlichen Habitat von Kulturpflanzen, (in situ oder auch on-farm Erhaltung), so können sich diese evolutiv an Änderungen im Agrarsystem anpassen (z.B. Klimawandel) und sie können auch züchterisch, z.B. durch Selektion, bearbeitet werden.

Die LfL sieht sich bei der on-farm Erhaltung allerdings einigen Herausforderungen gegenüber. Es wurden ca. 700 bayrische Akzessionen (sogenannte Herkünfte) in der Genbank in Gatersleben gefunden. Als bayrische Sorten wurden solche Herkünfte interpretiert, die entweder in ihrem Namen einen Bezug zu einer entsprechenden geographischen Region oder einem in Bayern beheimateten Züchter hatten. Diese können schwerlich alle on-farm erhalten werden. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich bei den 700 Herkünften teilweise um genetische Dubletten, also genetisch sehr ähnliche oder sogar identische Akzessionen, handelt. Eine mögliche Strategie ist es daher, die Akzessionen phänotypisch und genotypisch zu charakterisieren und dann zu entscheiden, welche der Akzessionen die genetische Vielfalt am besten repräsentieren. Die on-farm Erhaltung ist aber, aufgrund ihres Aufwandes, nur durchführbar, wenn sich die Sorten in irgendeiner Form nutzen lassen. Einerseits wäre eine direkte Nutzung in Nischenmärkten denkbar (was teilweise schon stattfindet, vor allem gefördert durch Pro Specie Rara) oder eine Nutzung als Zuchtmaterial in der Züchtung.

Vielfalt durch Züchtung: Mais-Populationen und samenfester Brokkoli als Alternative zu Hybriden

Eine weitere Möglichkeit, biologische Vielfalt in die Landwirtschaft zu integrieren, ist die Züchtung. Eine Reihe von Beiträgen beschäftigte sich mit diesem Thema. Ein wichtiger Aspekt der Vielfalt bei den Kulturpflanzen sind die Sortentypen. Es gibt z.B. Liniensorten, Populationssorten, Hybridsorten und Klonsorten. Jede dieser Sorten hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile (beschrieben z.B. in dem Züchtungsbuch von Becker 2011, in Kapitel 19).

Mittlerweile gibt es auf dem kommerziellen Saatgutmarkt bei einigen Kulturpflanzenarten, wie dem Mais und dem Kohl (z.B. Brokkoli und Blumenkohl), fast ausschließlich sogenannte Hybridsorten. Populationssorten, die eigentlich für den Mais als Fremdbefruchter typisch sind, sind kaum oder gar nicht mehr verfügbar. Es nimmt also gewissermaßen die Vielfalt der Sortentypen ab. Dies liegt daran, dass die Landwirtschaft zunehmend intensiver, industrieller und arbeitsteiliger organisiert ist und Hybridsorten gut in dieses Agrarsystem passen. Diese sind genetisch und phänotypisch sehr homogen und haben einen sehr hohen Ertrag (durch den sogenannten Heterosis-Effekt). Außerdem verlieren Hybridsorten ihre positiven Eigenschaften, wenn man aus ihnen Saatgut gewinnt, so dass die Landwirte diese Sorten nicht selber vermehren können. Dies ist für große und hochgradig spezialisierte Zuchtunternehmen von Vorteil, die sich zu einem erheblichen Teil über Lizenzgebühren finanzieren, da ein unentgeldlicher Nachbau der Sorten durch die Landwirte verhindert wird.

Ihre genetische Homogenität macht Hybridsorten aber auch potentiell anfällig gegenüber Schädlingen und Krankheiten sowie einem variablen Klima, vor allem in Agrarsystemen mit weniger Input an Energie und technischen Betriebsmitteln und geringerer Produktivität. Für Landwirte, die ihr eigenes Saatgut gewinnen wollen, kommen Hybridsorten natürlich nicht in Frage. Für bäuerliche Agrarsysteme sind Hybridsorten damit ebenfalls nicht geeignet.

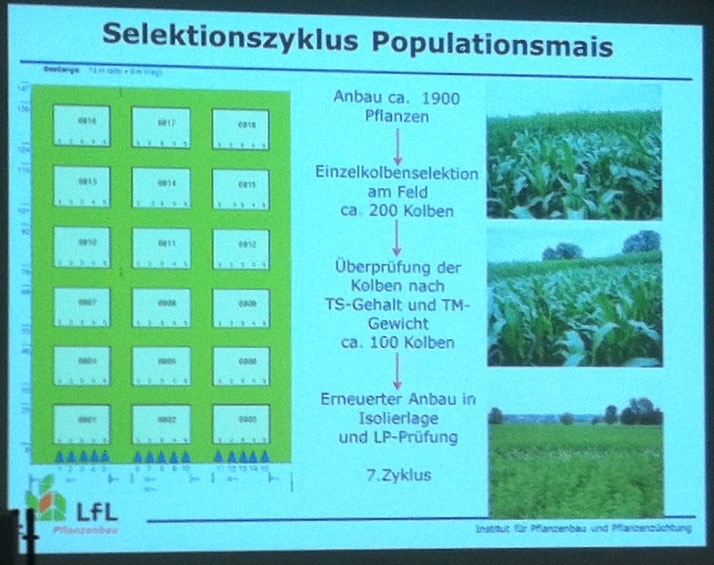

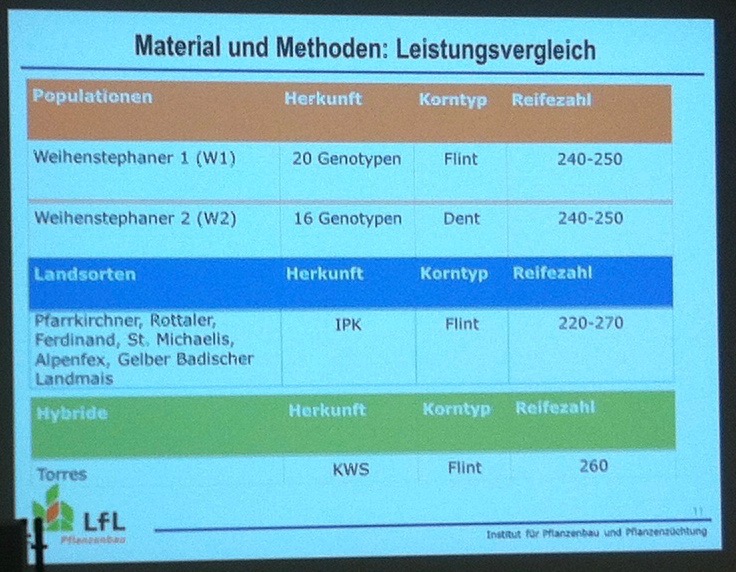

Aus diesem Grund engagieren sich wieder zunehmend mehr private Züchter und staatliche Forschungseinrichtungen in der Entwicklung von Alternativen zu Hybridsorten, damit auch Sorten zur Verfügung stehen, die auf ökologische oder bäuerliche Agrarsysteme hin optimiert sind. Ein sehr spannender Vortrag zu Experimenten mit Mais-Populationen bei der LfL wurde von Frau Eder gehalten (Eder et al. 2017). Populationen bzw. Populationssorten sind Sorten mit einer im Vergleich zu Hybriden oder Liniensorten hohen genetischen Variabilität. Sie liegen aufgrund des mangelnden Heterosis-Effektes im Ertrag meist niedriger als Hybridsorten. Außerdem sind Populationssorten samenfest also nachbaufähig. Landwirte können dadurch einen Teil ihrer Ernte als Saatgut wiederverwenden.

Da alte Mais-Landsorten nur noch in Genbanken zu finden sind und züchterisch vernachlässigt wurden, taugt dieses genetische Material, wie ich schon erwähnt habe, oft nicht mehr zur Zucht. Deshalb wurden bei der LfL moderne Hybridsorten als genetisches Ausgangsmaterial genutzt, um samenfeste Populationssorten von Mais zu entwickeln. Dies wird als sogenannte Dehybridisierung bezeichnet. Dies ist durchaus möglich, wie auch andere Züchtungsinitiativen gezeigt haben, z.B. die Schweizer Sativa-Rheinau.

Die bisherigen Versuche der LFL zeigen, dass die Populationssorten im Mittel 80% des Ertrages von Hybridsorten erreichen, unter ungünstigen Bedingungen bis zu 90%. Das LfL hat bisher eine sogenannte Massenselektion durchgeführt, die nur einen relativ geringen Zuchtfortschritt ermöglicht. Mit anderen Selektionsmethoden wäre ein höherer Zuchtfortschritt möglich, z.B. mit der sogenannten Familienselektion. Frau Eder berichtete, dass das LfL zusammen mit der Universität Göttingen und anderen Instituten an einer Weiterentwicklung der Maissorten arbeitet.

Das Engagement der LfL ist ein anregendes Beispiel für den Wiedereinstieg öffentlicher Institutionen in die Zucht und die Entwicklung biologischer Vielfalt. Dies ist vor dem Hintergrund einer immer weiter voranschreitenden Konzentrationen des Saatgutmarktes essentiell. Wenn wir nicht nur einen Typus von Agrarsystem sondern eine Vielfalt von Agrarsystemen haben wollen, brauchen wir auch eine Vielfalt verschiedener Sortentypen, die auf die jeweiligen Bedingungen der Agrarsysteme angepasst sind.

Eine Reihe weitere Institute, Wissenschaftlerinnen und Züchterinnen machen sich auf den Weg, die ökologische Züchtung voranzutreiben. So züchtet die Universität Hohenheim in Kollaboration mit Kultursaat (einer biodynamischen Züchtungsgruppe), z.B. an einer samenfesten Brokkoli-Sorte (Sahamishirazi et al. 2017). Auch beim Brokkoli dominieren bisher die Hybridsorten den Erwerbsanbau, sogar im Biobereich. Es gibt zwar einige samenfeste Sorten. Allerdings wurden diese vor Jahrzehnten gezüchtet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des heutigen Erwerbsanbaues (wohingegen sie im Hobby und Liebhabergarten durchaus ihren Platz finden können). In dieser Studie wurden verschiedene neue samenfeste Zuchtlinien (in diesem Fall basierend auf älteren samenfesten Sorten) mit gängigen Hybridsorten auf ihre physikalischen und sensorischen (geschmacklichen) Eigenschaften hin verglichen. Einige der samenfesten Sorten schnitten im Vergleich zum Hybriden sehr gut ab, vor allem im Bereich der „Festigkeit“ der Brokkoli-Rosen waren diese aber dem Hybriden unterlegen. Hier ist möglicherweise noch etwas an Zuchtarbeit zu leisten.

An der Universität Kassel wird zu Populationssorten von Winterweizen geforscht (Weedon et al 2017a, 2017b). Winterweizen wird üblicherweise als Liniensorte gezüchtet, momentan gibt es aber auch starke Bestrebungen, den Anteil der Hybridsorten am Markt zu erhöhen.

Eine Übersicht verschiedener ökologisch orientierter Züchter habe ich auf meiner Webseite zusammengefasst.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Themas Sortenvielfalt, der in einem Workshop diskutiert wurde, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und der Marktzugang für die Züchtung neuer Sorten. In Deutschland und der EU können nur Sorten auf den Markt gebracht werden, die einen formalen Sortenzulassungsprozess durchlaufen. Für die Zulassung müssen die neuen Sorten eine Reihe von Kriterien erfüllen, die das Bundessortenamt überprüft. Die Sorten müssen unterscheidbar, genetisch stabil und homogen sein.

Populationssorten passen mit ihrer genetischen Heterogenität und ihrem Evolutionspotential (sie verändern sich evolutiv von Generation zu Generation und sind damit nicht genetisch stabil) nicht in das bestehende Zulassungsschema. Die Institutionen haben gewissermaßen verlernt mit Vielfalt im Agrarsystem umzugehen. Allerdings hat die EU seit 2014 eine Ausnahmegenehmigung eingeführt, die bis 2018 gültig ist und genetisch heterogenes Material zur Anmeldung zulässt. Diese Ausnahmeregelung gilt bisher allerdings nur für bestimmte Kulturen (bisher nur Getreide und keine Gemüsesorten). Eine Reihe von Züchtern, wie der Dottenfelder Hof haben dies genutzt, um Populationssorten z.B. beim Weizen zuzulassen. Es muss sich aber noch zeigen, ob diese begrenzte Ausnahmeregelung in eine dauerhafte Regelung überführt und auch auf andere Kulturpflanzenarten ausgedehnt wird.

Ein weiterer interessanter Aspekt biologischer Vielfalt sind Mischkulturen, also entweder die Mischung verschiedener Kulturarten (z.B. Mais und Bohnen) oder die Mischung verschiedener Sorten einer Kulturart (z.B. verschiedene Weizensorten). Aus Zeitgründen kann ich hier aber nicht genauer darauf eingehen und verweise auf den Tagungsband.

Genome Editing im Ökolandbau

Natürlich durfte auch auf dieser Veranstaltung das Thema Genome Editing und CRISPR/Cas nicht fehlen. Vorgestellt wurde z.B. eine mit qualitativen Methoden durchgeführte Studie zur Akzeptanz und dem Potential von Genome Editing im Ökolandbau (Modrezejewsky 2017). Der Autor verwendete in seiner Arbeit den Begriff der „Neuen Pflanzenzüchtungstechniken“, kurz NBT (aus dem Englischen für new plant breeding techniques). Einige Studienteilnehmer aus der Bioszene lehnten einen Einsatz der NBT schlicht ab, während andere eine abwartende Haltung bezüglich der Vorteile der NBT für den Ökolandbau einnahmen. Die Studienteilnehmer sahen ein als Hauptproblem für die Akzeptanz der NBT im Ökolandbau, dass die NBT als Gentechnik angesehen würde, da die Mehrheit der Biokonsumenten Gentechnik ablehne. Deshalb sei ein möglicher (kommunikativer) Schaden für das Ansehen des Ökolandbaues größer als ein zu erwartender züchterischer Nutzen. Außerdem wurde bezweifelt, dass die NBT wirklich für die Bearbeitung von Pflanzeneigenschaften eingesetzt würden, die im Ökolandbau von besonderer Relevanz seien. Dagegen wurde von Vertretern der Züchtungsunternehmen festgestellt, dass wohl viele Neuzüchtungen gerade Resistenzeigenschaften trügen, die auch im Ökolandbau relevant seien. Positiv wurde die prinzipielle züchterische Vereinfachung durch die NBT bewertet (Vermeidung komplizierter Kreuzungen). Weiterhin bestehe die Gefahr, dass sich der Ökolandbau bei einer Ablehnung der Technik dem Züchtungsfortschritt verschließe. Die Hauptfaktoren, die einen Einsatz der NBT beeinflussen, waren der Studie nach: 1) ob die NBT als Gentechnik bezeichnet werden, 2) die Auswahl der in der praktischen Züchtung bearbeiteten Eigenschaften und 3) der Kosten-Nutzen-Effekt in der landwirtschaftlichen Praxis. Die befragten Vertreter der Züchtungsunternehmen gaben an die NBT bereits intensiv in der Forschung zur Pflanzenzüchtung zu entwickeln. Allerdings wollen auch einige konventionelle Züchter (wie die Öko-Züchter) komplett auf den Einsatz der NBT verzichten.

Bei dem Thema Genome Editing habe ich mittlerweile meinen eigenen festen Standpunkt gefunden: Der Prozess des Genome Editings ist der Sache nach Gentechnik (wie Modrezejewsky in seinem Beitrag auch feststellt) und muss deshalb als solche deklariert werden. Die resultierenden Organismen und Produkte sind als GVO zu kennzeichnen. Die Besonderheit der neuen Techniken ist, dass sie es erlauben (nahezu) naturidentische GVO (nGVO) zu erzeugen, die sich nicht oder kaum von den Ergebnissen klassischer Züchtung unterscheiden. Entsprechend sind diese als nGVO oder GVO zu deklarieren. Wenn sich aus dieser transparenten Bezeichnung eine breite Ablehnung der Öffentlichkeit ergibt, ist dies so hinzunehmen. Der Begriff „Neue Pflanzenzüchtungstechniken“ ist für mich nicht sachgerecht und sogar irreführend. Darunter könnten ja auch z.B. neue Züchtungstechniken fallen, die momentan speziell für den Ökolandbau entwickelt werden. Das gleiche gilt für den Begriff der „Präzisionszüchtung“, der oft im Zusammenhang mit Genome Editing verwendet wird. Die Gefahr, dass der Ökolandbau nicht am Zuchtfortschritt teilnimmt, ergibt sich nur, wenn es keine Züchtung mehr gibt, die sich an den Zielen und Werten des Ökolandbaus orientiert. Genau dies ändert sich aber gerade, wie diese Tagung gezeigt hat. Eine Reihe privater Züchter und öffentlicher Forschungseinrichtungen beginnen sich aktiv in diesen Bereich einzubringen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Züchtungstechnik immer auf das gesamte Agrar- und Ernährungssystem abgestimmt sein muss. Man sollte einem bestehenden Agrarsystem nicht einfach bestimmte Technologien aufzwingen. Wie ein renommierter Hybrid-Maiszüchter auf der Tagung bemerkte, seien z.B. Mais-Hybridsorten in einem industrialisierten Agrarsystem sinnvoll, dagegen aber nicht in einem bäuerlichen Agrarsystem, wie es in weiten Teilen von Peru vorherrscht (in dem sich dieser Züchter zur Zeit engagiert). In einem solchen System sind auch Genome Editing Sorten wahrscheinlich wenig hilfreich, wenn die Bäuerinnen auf günstiges Saatgut angewiesen sind, das sie selbst vermehren und tauschen können. Teure, mit Lizenzgebühren versehene Sorten, die ein High-Tech-Zuchtsystem erfordern, sind da wohl eher fehl am Platz. Dagegen ist ein Einsatz von Genome Editing in einer hochproduktiven Form des Ökolandbaus zumindest eine Überlegung wert. Allerdings sehe ich hier das Problem, dass sich das Tor zu einer zunehmenden Patentierung von Pflanzen und Tieren öffnet, da in der EU GVOs patentierbar sind, während dies für klassisch gezüchtete Sorten nicht der Fall ist (hier ist nur ein eigentumsrechtlich weniger restriktiver Sortenschutz möglich).

Außerdem möchte ich an dieser Stelle darauf verweisen, dass vor der Einführung neuer Techniken ein breiter Diskurs notwendig ist, der die möglichen positiven und negativen Konsequenzen in den Blick nimmt. Dies findet zur Zeit statt und man muss diesem Prozess eine gewisse Zeit geben. Wichtige Aspekte, die in eine Bewertung der Technik eingehen sollten, sind neben den Folgen für die Gesundheit und die Umwelt auch die Konsequenzen für unser Agrar- und Ernährungssystem. Dieses ist Momentan durch eine Reihe von großen Fusionen und Übernahmen im Umbruch. Was wären also die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen, wenn man diese Technik in unser Agrar- und Ernährungssystem einführen würde?

Biokultursysteme und ihre Evolution

Mein eigener Beitrag zur Konferenz war konzeptioneller Natur. Ich habe das Konzept der Biokultursysteme vorgestellt (hier findet ihr den Beitragstext und hier das Poster). Meine Motivation war es, eine Alternative zu bestehenden Konzepten zu schaffen, die entweder einen stark ökonomischen Fokus, wie die Bioökonomie und die Ökosystemdienstleistungen, oder einen stark technischen Fokus haben, wie Produktionssysteme für den Pflanzenbau und die Nutztierhaltung. Das Konzept der Agrarökosysteme oder der Agrarökologie legt mehr Wert auf ökologische Aspekte, vernachlässigt aber etwas die Kultivierung von Leben und das Verhältnis von Menschen zum kultivierten Leben. Allen Konzepten fehlt vor allem aber eine zeitliche Perspektive, die die Entwicklung von Agrarsystemen über viele Generationen von Menschen, Nutzpflanzen und Nutztieren in den Fokus nimmt.

Mit dem Konzept der Biokultursysteme möchte ich einerseits die biologische Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere in den Blick nehmen und andererseits auch die gesellschaftlichen Werte, die Kultivierungstechnologie und vor allem generationsübergreifende Prozesse. Biokultursysteme (BKS) definiere ich als Systeme, in denen die Menschen Tiere, Pflanzen oder Mikroorganismen kultivieren, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Diese Systeme basieren neben der biologischen Vielfalt auf Wissen, Technologie und gesellschaftlichen Werten. BKS unterliegen einer Koevolution kultivierter biologischer Vielfalt mit unserer Kultur über viele Generationen. Das Ergebnis sind historisch entstandene koadaptierte Biokultursysteme. Koadaption heißt, dass einerseits die Kulturpflanzen und Nutztiere an die Kulturbedingungen (gesellschaftliche Werte, Kultivierungstechnologie) angepasst sind und andererseits die Kultiverungstechnologie an die kultivierte Vielfalt. Wichtig ist es mir zu betonen, dass es kein bestes BKS gibt, sondern eine Vielfalt von koadaptierten BKS denkbar und in der Wirklichkeit anzutreffen sind. Dazu gehören bäuerliche BKS, industrielle BKS, moderne Hobby BKS (z.B. Stadt- und Kleingärtner) oder auch staatliche BKS. Dieses Konzept ist ein Entwurf, den ich in Zukunft weiterentwickeln möchte, und dazu habe ich auf der Konferenz viele Anregungen erhalten.

Um wieder zum Thema biologischer Vielfalt in der Landwirtschaft zu kommen: Aus der Perspektive des Biokultursystem-Konzeptes kann man sagen, dass verschiedene Biokultursysteme jeweils eine verschiedene Vielfalt und verschiedene Sorten brauchen. So ist z.B. eine alte Landsorte mit geringen Erträgen und hoher Variabilität (z.B. des Reifezeitpunktes) den Bedingungen und Anforderungen eines hochproduktiven und industriell orientierten Betriebes nicht angepasst. Um Sorten, die Eigenschaften alter Landrassen tragen, on-farm zu erhalten, müssen die Agrarsysteme selbst verändert und angepasst werden. Es reicht nicht einfach die Sorten aus den Genbanken zu holen und wieder anzubauen. Hier muss man ernsthaft darüber nachdenken, in wie weit wir unsere Agrarökosysteme wieder so ändern können und wollen, dass z.B. alte Landsorten dort hineinpassen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass eine Vielfalt an Biokultursystemen auch eine größere Vielfalt an Sorten ermöglicht. Wenn industrielle und bäuerliche BKS nebeneinander existieren, dann können auch Landsorten und moderne Hybridsorten koexistieren, da beide ihr „natürliches“ Kulturhabitat zur Verfügung haben.

Exkursionen: Hopfenanbau und Saatgutproduktion in Bayern

Neben den fachlichen Vorträgen habe ich an zwei interessanten Exkursionen teilgenommen. Bei der ersten Exkursion drehte sich alles um Hopfen und Bier. Wir haben das Riedenburger Brauhaus besucht, einem der Pioniere in der Biobierbranche und konnten viel über die Brauerei lernen und eine Reihe leckerer Biere verkosten (u.a. Dinkelbier, Emmerbier, ein India Pale Ale und ein Porter). Zum ersten Mal war ich in der bayrischen Hallertau, einem der größten Hopfenanbaugebiete Deutschlands und konnte mit eigenen Augen ein Bio-Hopfenfeld begutachten. Allerdings sieht man um diese Jahreszeit vor allem die landschaftsprägenden Pfahlsysteme, an denen sich die Hopfenpflanzen dann im Sommer bis zu sieben Meter in die Höhe winden. An der Erdoberfläche sah man nur die verholzten Hopfenstümmel der letzten Saison. Ein paar Zentimeter unter der Erde konnte man aber schon die kleinen Hopfensprossen erkennen, die auf wärmere Temperaturen warteten. Eine weitere Station war das Hopfen-Institut in Hüll. Hier werden unter anderem die weltberühmten deutschen Hopfensorten gezüchtet (z.B. die Aroma-Hopfen-Sorte Mandarina Bavaria).

Auf der zweiten Exkursion haben wir einen Betrieb besucht, der Biosaatgut produziert. Die Saatgutproduktion im kommerziellen Maßstab verlangt einiges an Maschinen und technischem Know-How, wie man auf den Fotos gut erkennen kann. Neben den großen Aufreinigungs- und Sortiermaschinen finden sich in den Lagerhallen Unmengen an Saatgut in riesigen Bigpacks mit dem Naturland-Logo. Bei der Saatgutproduktion ist einerseits die technische Qualität entscheidend (Keimrate, Reinheit, Saatgutgesundheit), da die Ernte der Landwirte von dieser ja essentiell abhängt. Bisher spielten dagegen ökologisch gezüchtete Sorten in diesem Betrieb eine untergeordnete Rolle, da diese bisher den Anforderungen der Landwirte eher nicht gerecht werden (so der Betriebsleiter).

Abschließende Bemerkungen

Es gibt erste vorsichtige Ansätze, mehr Vielfalt in die Agrarsysteme zu integrieren. Hier ist aber noch einiges zu erforschen und in der Praxis zu experimentieren. Es scheint auch deutlich zu werden, dass man nicht einfach so mehr Vielfalt in die Landwirtschaft integrieren kann, sondern dass man die Agrar- oder auch Biokultursysteme entsprechend anpassen muss.

- Saatgut-Lagerhalle

- Saatgut-Aufreinigungsmaschine

- Verschiedene Hopfensorten

- Hopfen

- Ein Hopfenfeld

- zu Besuch in der Riedenburger Brauerei

- zu Besuch in der Riedenburger Brauerei

- zu Besuch in der Riedenburger Brauerei

Zitierte Tagungsbeiträge

Eder et al. (2017) Entwicklung von Populationen bei Mais (Zea mays L.): Selektionseffizienz und Leistungsfähigkeit.

Modrezejewsky D. (2017) Ergebnisse zur Befragung über Möglichkeiten und Grenzen von neuen Pflanzenzüchtungstechniken im Ökolandbau.

Sahamishirazi S. e al. (2017) Entwicklung samenfester Brokkoli-Genotypen (Brassica oleracea convar. Botrytis var. Italica): Vergleich physikalischer und sensorischer Merkmalsausprägungen.

Timaeus J. (2017) Biokultursysteme und ihre Evolution.

Weedon et al. (2017a) Anpassung und Eignung von Composite Cross Winterweizen-Populationen und anderen Phänotypen auf unterschiedliche N-Versorgungsniveaus.

Weedon et al. (2017b) Leistung und agronomisches Potential von Composite Cross Winterweizen-Populationen und anderen Phänotypen in einem Mischanbausystem.

Weitere Literatur

Becker, H. (2011). Pflanzenzüchtung. Ulmer.