Hier sieht man eine Baumwoll-Pflanze im Tropen-Gewächshaus in Witzenhausen.

In diesem Bericht möchte ich von einem spannenden Treffen in Witzenhausen berichten. Vom 25.11. bis zum 27.11. fand in Witzenhausen das jährliche Symposium des Dachverbandes für Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt statt und griff viele wichtige Themen im Bereich der kultivierten biologischen Vielfalt auf. Ich habe aus diesem Treffen viel mitgenommen und es hat mir viele Inspirationen für die Zukunft gegeben. Damit diese Inspiration für eine zukunftsfähige Kultivierung der biologischen Vielfalt ihren Weg in die Welt findet, habe ich einen kleinen Bericht verfasst.

Die aktuelle Bedeutung kultivierter biologischer Vielfalt

Die hohe aktuelle Relevanz des Symposiums ergibt sich aus einer immer massiver werdenden Kontrolle kultivierter biologischer Vielfalt durch Züchtungs- und Agrarunternehmen. Diese zunehmende Kontrolle biologischer Vielfalt ist das Resultat dreier parallelverlaufender Entwicklungen.

- In den letzten Monaten rollt eine zweite Konzentrationswelle durch den ohnehin schon hochkonzentrierten kommerziellen Saatgutmarkt. Das Beispiel der Übernahme von Monsanto durch Bayer ist nur ein Teil dieser Welle. Die Übernahme von Syngenta durch ChemChina, und die Fusion von Dow Chemicals und Dupont sind zwei weitere.

- In den letzten Jahren gab es massive technologische Quantensprünge in den Bio- und Informationswissenschaften, die zu enorm mächtigen aber hochumstrittenen neuen Züchtungsverfahren führen, allen voran verschiedenen Verfahren des Genome Editings.

- Zunehmend versuchen internationale Agrar-Unternehmen verschiedene Formen von Eigentumsrechten auf die kultivierte biologische Vielfalt zu etablieren. Dazu gehören auch die Bestrebungen, Gemüse-, Obst-, und Getreidesorten in der EU zu patentieren, die durch klassische Züchtungsverfahren erzeugt wurden (nicht durch Gentechnik).

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist eine mächtige Allianz aus öffentlich geförderter Forschung und Agrarunternehmen, die ein ökologisch und sozial äußerst fragwürdiges Lebensmittel- und Agrarsystem vertreten und mit enormen Ressourcen wissenschaftlich weiterentwickeln. Vor diesem Hintergrund ist ein Zusammentreffen von Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie engagierten Praktikern dringend notwendig, um alternative Ansätze zu entwickeln.

Die Bedeutung biologischer Vielfalt für unsere Ernährung und Landwirtschaft wurde jüngst in einer Deklaration der Umweltminister auf der Biodiversitäts-Konferenz in Cancun, Mexiko, hervorgehoben. So erfordere eine nachhaltige Landwirtschaft und Versorgung mit Lebensmitteln unter anderem den „Schutz und die Kultivierung einheimischer Arten als auch von bäuerlichen Landrassen, lokal angepassten Sorten und kaum genutzten Arten inklusive derer, die durch eine Intensivierung der Landwirtschaft gefährdet sind“ (eigene Übersetzung).

Mein Bericht ist nicht absolut repräsentativ und stellt eine subjektive Auswahl der Beiträge des Symposiums dar. Das komplette Programm der Veranstaltung findet man auf der Seite des Dachverbandes Für Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt. An einigen Stellen bringe ich auch explizit eigene Perspektiven ein und gehe über eine reine Wiedergabe der Beiträge hinaus. Am Ende des Artikels werde ich die allgemeine Essenz und Inspiration, die ich aus dieser Veranstaltung mitgenommen habe, zusammenfassen: das Wechselspiel von Erhaltung und Weiterentwicklung kultivierter biologischer Vielfalt.

Moderne Landrassen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der genetischen Vielfalt

Prof. Maria Finckh von der Universität Kassel stellte in ihrem Vortrag „Moderne Landrassen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung der genetischen Vielfalt“ alternative Ansätze zur Hybridzüchtung vor. Hybridzüchtung bietet eine Reihe von Vorteilen für die Landwirtschaft, wie einen erhöhten Ertrag durch den Heterosis-Effekt sowie eine hohe Einheitlichkeit der Pflanzen, die für die industrielle Land- und Lebensmittelwirtschaft von Vorteil sind. Jedoch sind mit dieser speziellen Zuchtform auch eine Reihe von Nachteilen verbunden. Diese sind, wie Frau Finckh erklärte, auch schon seit geraumer Zeit bekannt. Stevens wies z.B. schon 1942 (Stevens 1942) darauf hin, dass die Hybridzucht bei Mais dazu führe, dass man den Mais der Fähigkeit beraube, sich durch evolutionäre Veränderungen an ein sich dynamisch änderndes Agrarökosystem anzupassen. Bakterien und Pilze, die verschiedene Pflanzenkrankheiten hervorrufen können, sind in der Lage, sich relativ schnell an Resistenzeigenschaften von Nutzpflanzen anzupassen. Diese dynamischen Gegenspieler der Nutzpflanzen (im Englischen auch als „shifting enemies“ bezeichnet) erfordern ebenfalls eine andauernde Anpassung der Nutzpflanzen, um Landwirtschaft zu ermöglichen. Da Hybridsorten keine genetisch kontinuierlichen Linien sind (diese müssen immer wieder neu durch Kreuzung erzeugt werden) und ihnen genetische Variabilität fehlt, fehlt ihnen auch, folgt man dieser Argumentation, die Fähigkeit sich evolutiv anzupassen.

Vor dem Hintergrund der sich im Bereich der intensiven Landwirtschaft immer weiter ausbreitenden Hybridzüchtungen haben sich in vielen Regionen der Welt Initiativen gebildet, die sich darum bemühen die „alten Sorten“ zu erhalten, die vor der Zeit der wissenschaftlichen (Hybrid)-Züchtung entstanden. Dabei handelt es sich dann oft um sogenannte genetisch variable Landsorten. Landsorten sind außerdem, im Gegenteil zu Hybrid-Sorten, samenfest und bilden genetisch kontinuierliche Linien.

Frau Finckh wies darauf hin, dass die rein statische und museale Erhaltung „alter Sorten“ allerdings nicht ausreicht, wie sie oft im öffentlichen Diskurs gefordert würde. Es müsse vielmehr eine Weiterentwicklung und Anpassung der Sorten an eine sich ändernde Umwelt geben.

Eine Möglichkeit dies zu tun, sei die Entwicklung sogenannter moderner Landrassen bzw. moderner Landsorten. Diese wurden als Konzept schon 2004 von Murphy et al. (2004) vorgeschlagen. Moderne Landsorten sind das Produkt von Kreuzungen, die anschließend einerseits eine kontinuierliche genetische Linie bilden (also samenfest sind) und andererseits eine gewisse Variabilität aufweisen, so dass sie das Potential haben, sich evolutiv anzupassen.

Moderne Landsorten sollen einerseits eine gewisse Einheitlichkeit der Eigenschaften, die einen guten Ertrag ermöglichen, gewähren, andererseits vielfältig sein, wenn es um Eigenschaften wie die Resistenz gegen verschiedene Erreger geht. Moderne Landrassen sind im Prinzip nichts anderes, als die schon seit einiger Zeit in der Züchtung etablierten composite crosses (auch als Evolutionsramsche bezeichnet).

Prof. Finckh betonte, nicht Vielfalt per se sei entscheidend, sondern „funktionale Vielfalt“ mit einem ökologischen Nutzen, z.B. erhöhter Ertragsstabilität in der Landwirtschaft. Eine Möglichkeit, funktionale Vielfalt in die Nutzpflanzensorten einzubringen, ist es das Saatgut zu mischen und diese Sortenmischungen (Vielliniensorten) zu verwenden. Ein Vorteil dieser Sortenmischungen ist z.B. epidemiologischer Natur: ein pathogener Pilz kann sich z.B. schwerer in einem Weizenfeld ausbreiten, wenn er verschiedene Weizensorten vorfindet, denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Sorten eine gewisse Resistenz aufzeigt, ist größer, als bei einer Sorte. Dadurch wird die Ertragsstabilität vergrößert (Resilienz). Das Problem sei aber, dass dies aufwendig ist, da vor jeder Saat die Mischungen neu erstellt werden müssen.

Besser sei es funktionelle Diversität durch eine Ermöglichung von Koevolution von Sorten im Agrarökosystem mit anderen Komponenten im Agrarökosystem (Pathogenen, Schädlingen, Konkurrenten, symbiontischen Organismen) zu ermöglichen.

Prof. Finckh berichtete von einem Projekt, in dem die Idee der modernen Landsorten angewandt wurde. Zuerst wurden 20 Weizensorten miteinander gekreuzt, um genetische Vielfalt als Basis für die Züchtung zu schaffen. Aus dieser Kreuzungsmischung wurden drei Populationen selektiert und umfangreichen Untersuchungen unterzogen. Die Populationssorten zeigten sich im Ertrag durchaus konkurrenzfähig zu modernen Hochleistungssorten. Im Jahr 2014 gab es eine Gelbrostepidemie auf den Versuchsflächen. Während die klassischen Hochleistungssorten oft überhaupt keinen Ertrag brachten, zeigten einige der Populationssorten trotz eines Befalls immer noch einen annehmbaren Ertrag. Es zeigte sich, dass einige Weizenpflanzen in den Populationssorten von dem Pilz sehr stark geschädigt wurden, während andere nur einen sehr geringen pathogenen Effekt zeigten. Es scheint also, als würden einige Weizenpflanzen eine gewisse Resistenz gegen den Gelbrost tragen. Hier zeigt sich, was Prof. Finckh als Resilienz von Agrarökosystemen bezeichnete: die Fähigkeit von Systemen bei Änderungen oder Störungen funktional zu bleiben (also in diesem Fall einen Ertrag zu bringen). Diese Untersuchungen sind vielversprechend, wenn auch noch nicht abgeschlossen.

Wer noch mehr Details zur Nutzung von Vielfalt in der Landwirtschaft und zur Züchtung von modernen Landrassen wissen will, kann diese in einem Artikel von Frau Finckh nachlesen (Finckh 2008).

Die Erhaltung biologisch-genetischer Vielfalt als Grundlage ihrer Weiterentwicklung: 30 Jahre VEN

Susanne Gura, Vorstandsvorsitzende des Vereins für Nutzpflanzenvielfalt (VEN), gab einen kurzen Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung des VEN. Die Hauptmotivation der Gründung der Initiative war der anfangs schon erwähnte Verlust der Vielfalt von Landsorten durch den starken Fokus der Züchtungsindustrie auf Hybride. Der VEN unterhält ein Patennetzwerk zur Erhaltung samenfester Landsorten und bietet eine Fülle samenfester Sorten über seine Website an. Für Details der VEN-Geschichte verweise ich hier auf den Artikel von Susanne Gura.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz auf die Kritik an der Erhaltung „alter Sorten“ eingehen. Im Kern des VEN steht die Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt und insbesondere samenfester Sorten. Dies soll, meinem Verständnis nach, allerdings nicht dem Zwecke einer musealen und statischen sondern einer zukunftsorientierten Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt dienen.

Zukunftsorientierte Erhaltungszucht hat für mich zwei Aspekte, die auch durchaus von anderen VEN Mitgliedern geteilt werden. Erstens ist auch die Erhaltungszucht aus fundamentalen Gründen nicht total statisch, da sie innerhalb sich verändernder Ökosysteme bzw. Kultursysteme stattfindet. Dies führt notwendigerweise, basierend auf evolutionsbiologischen und ökologischen Prinzipien, zu einer gewissen Veränderung der Sorten, auch wenn manche Eigenschaften durch gezielte Selektion erhalten bleiben. Zweitens wird Erhaltungszucht durch Menschen mit ganz bestimmten Vorlieben und Bedürfnissen durchgeführt. Diese ändern sich über die Generationen hinweg. Was eine leckere und schöne Tomate ausmacht, ist nicht objektiv, sondern einem kulturellen Wandel unterworfen. Dies führt zu veränderten Selektionskriterien und damit ebenfalls zu einer Veränderung der Sorten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Erhaltungszucht samenfester Sorten die Grundlage ist für die Züchtung neuer Sorten für die Zukunft. Ohne die Erhaltung samenfester Sorten wäre z.B. die Entwicklung moderner Landrassen nicht möglich.

Die Züchtung neuer Sorten, auch moderner Landrassen, wird wohl das Privileg spezialisierter Institutionen (privater Züchtungsunternehmen oder öffentlicher Forschungseinrichtungen) bleiben. Allerdings können diese auf die durch den VEN erhaltene Vielfalt und auch das damit verbundene Wissen als Ausgangspunkt zurückgreifen (dies sollte allerdings in fairer Weise geschehen). Erhaltungszucht (in einem nicht statischen Sinne) ist ein essenzieller und komplementärer Teil zur Neuzüchtung und damit der Erhaltung und Weiterentwicklung kultivierter biologischer Vielfalt.

Etwas problematisch finde ich dagegen die Möglichkeit, dass sich große Züchtungskonzerne der Arbeit von Erhaltungsorganisationen bedienen, um sich diese Vielfalt durch Eigentumsrechtliche Instrumente anzueignen. Prof. Finckh wies darauf hin, dass große Züchtungsunternehmen von der Arbeit von Organisationen wie dem VEN profitieren würden, wenn sie diese als Ausgangspunkt für ihre Züchtungen verwenden und diese anschließend durch Eigentumsrechte (Sortenschutz oder Patente) schützen. Eine Möglichkeit dagegen vorzugehen ist z.B. die Einführung sogenannter open source Lizenzen, die auf dem copy left Prinzip basieren. Diese ermöglichen zwar eine kommerzielle Nutzung von Sorten, verhindern aber eine radikale Privatisierung kultivierter biologischer Vielfalt.

Die Bengeler Zuckererbse: Kultivierung regionaler Vielfalt in den Händen der Bürger

Ein weiteres spannendes Thema war die Wiederentdeckung und der Erhalt traditioneller regionaler Sorten. Annette Fehrholz vom Obst- und Gartenbauverein Bengel berichtete, dass eine Familie aus Bengel, einer kleinen Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz, seit Generationen eine Zuckererbsensorte kultiviert: die Bengeler Zuckererbse. Unklar war bisher, ob es sich hier um eine eigene regionale Sorte oder lediglich eine kleine Population von Pflanzen handelt, die Teil einer anderen regionalen Sorte ist, der Kesselheimer Zuckererbse. Dieser Frage nahm sich Prof. Backes (Universität Witzenhausen) mit einem Studenten an und führte eine molekularbiologische Analyse mittels Mikrosatelliten durch. Das Ergebnis zeigte, dass sich die Bengeler Zuckererbse nicht nur von der Kesselheimer Zuckererbse sondern auch von anderen Sorten unterschied. Erste phänotypische Untersuchungen, die Bettina Orthmann durchführte, konnten bisher allerdings nur einen geringfügigen Unterschied, und zwar in der Marmorierung der Blätter, feststellen. Da die Sequenzen der Mikrosatelliten keine phänotypischen Auswirkungen haben, kann man zwar sagen, dass eine gewisse Populationsdifferenzierung zwischen Kesselheimer und Bengeler Zuckererbse stattgefunden hat. Damit sie aber die Kriterien einer eigenen Sorte erfüllt, müssten meiner Meinung nach weitergehende genetische oder phänotypische Untersuchungen durchgeführt werden. In jedem Fall aber trägt die Bengeler Zuckererbse zur Regionalen Sortenvielfalt bei (wenn auch vielleicht nur innerhalb einer Sorte) und zeigt, dass kleine regionale Netzwerke zur Erhaltung von Sortenvielfalt beitragen. Außerdem könnte dies ein erster Schritt in Richtung einer engeren Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Wissenschaft im Bereich der Kulturpflanzenvielfalt sein. Diese Zusammenarbeit ist sicherlich ausbaufähig, z.B. im Rahmen von bürgerwissenschaftlichen Projekten (neudeutsch auch als citizen science bezeichnet).

Community Seedbanks: gemeinschaftliche Saatgutbanken in der EU

Beate Koller von Arche Noah berichtete von dem neuen EU-Projekt Diversifood. Ein Ziel des Projektes ist es, eine Erhebung von sogenannten „community seedbanks“ in der EU zu machen, um die öffentliche Wahrnehmung dieser Initiativen und eine Zusammenarbeit zwischen ihnen zu stärken. Die Bedeutung von community seedbanks sei in der EU im Vergleich zu anderen Regionen der Welt weniger bekannt. Das Projekt werde auch einen Austausch von Initiativen aus der EU mit Initiativen aus anderen Regionen der Welt organisieren. Hier gäbe es einiges an Potential für gegenseitiges Lernen. Ein Beispiel sind die beeindruckenden Leistungen der Initiative Masipag in den Phillipinen, die sich dafür einsetzt die biologische Vielfalt von Reis zurück in die Hände kleiner LandwirtInnen zu bringen. EU-Forschungsprojekte sind meiner Erfahrung nach gute Instrumente, um die Wissenschaft in einen fruchtbaren und länderübergreifenden Austausch mit der Praxis zu bringen (ein Artikel dazu aus meiner Zeit am UFZ in Leipzig: Neßhöver et al. 2013).

Kultursaat: biodynamische Züchtung und Saatgut als Kulturgut

Urban Lempp stellte die Arbeit von Kultursaat vor. Kultursaat ist ein Pionier der ökologischen Züchtung und ist eine nach biodynamischen Prinzipien geführte Züchterorganisation. Kultursaat umfasst 25 Zuchtstandorte und hatte 2014 ein Budget von ca. 950 000 Euro. Da professionelle Züchtung neuer Sorten jahrelange Entwicklung erfordert, ist der Einsatz einer erheblichen Menge Finanzkapitals unerlässlich und lässt sich nicht allein durch ehrenamtliches Engagement stemmen.

Kultursaat möchte Sorten entwickeln, die explizit an die biodynamische Landwirtschaft angepasst sind, und züchtet deshalb innerhalb von Betrieben, die biodynamischen Prinzipien folgen. Damit setzt Kultursaat das on-farm Prinzip bei der Züchtung um. Ausgehend von der biodynamischen Vorstellung eines landwirtschaftlichen Betriebes als ein lebendiger Organismus mit betriebsinternen Kreisläufen, gehört auch die Gewinnung von Saatgut in den Ablauf eines biodynamischen Betriebes.

Ein Fokus der Zucht liegt auf Gemüse-Kulturen, die stark von Hybridsorten dominiert werden, so dass bisher auch die Biolandwirtschaft auf diese angewiesen war, z.B. bei Kohlgemüse und Cichorien-Salaten. In der Entwicklung befindet sich zur Zeit z.B. eine Spitzkohlsorte. Weitere neue Sorten sind eine Cherrytomate (Goldmarie) und ein Herbstlauch (Philomene). Der Fokus der Zucht liegt auf Sorten, die sich für den Erwerbsanbau eignen und nicht primär für die Hausgärtnerin. Man sei aber offen für einen Austausch von Zuchtmaterial mit Initiativen, die sich auf Sorten konzentrieren, die besonders für den Hausgarten geeignet sind.

Die Selektionsarbeit von Kultursaat konzentriert sich ausschließlich auf phänotypische Merkmale und verzichtet damit auf molekularbiologische Methoden, die genetische Marker zur Selektion einsetzen (dies ist allerdings nicht mit Gentechnik zu verwechseln). Lempp betonte, Kultursaat sei die direkte Beziehung zwischen Züchter und Sorte wichtig, die vor allem in der phänotypisch orientierten Selektionsarbeit möglich sei.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Kultursaat ist das Verständnis von Sorten und Saatgut als Kulturgut. Die entwickelten Sorten werden zwar beim Sortenamt registriert, aber auf einen Sortenschutz, der rechtliche Eigentumsansprüche sichert, wird verzichtet. Im Prinzip kann also jeder die Sorten von Kultursaat weiterentwickeln oder kommerziell vertreiben. Da Kultursaat trotzdem auf finanzielle Ressourcen angewiesen ist, wurde mit den Firmen, die das Saatgut vertreiben, wie z.B. Bingenheimer, ein sogenannter freiwilliger Sortenentwicklungsbeitrag entwickelt.

Auch bei diesem Modell besteht potentiell die Möglichkeit, dass andere Züchter auf die entwickelten Sorten zurückgreifen, sie weiterentwickeln und anschließend sortenrechtlich oder durch Patente schützen.

Tomatenvielfalt: Faszination und Herausforderungen

Tomatenausstellung von Melanie Grabner in Witzenhausen.

Melanie Grabner berichtete aus ihren mittlerweile umfangreichen Erfahrungen in der Kultivierung, Saatgutgewinnung und Vermarktung bei Tomaten. Ihre ursprüngliche Motivation, sich mit Tomatenvielfalt zu beschäftigen, war es, den Menschen die Faszination und Bedeutung der Sortenvielfalt von Tomaten näherzubringen. Daraus entwickelte sich dann ein kleines Unternehmen, die Lila Tomate, welches nicht nur Tomatensaatgut vertreibt, sondern auch das Wissen rund um Tomaten weitergibt. Frau Grabner berichtete von den Herausforderungen, eine große Zahl von Tomatensorten auf relativ kleiner Fläche sortenrein zu vermehren. Tomaten sind zwar überwiegend Selbstbefruchter und verkreuzen sich nicht so schnell, wie z.B. Chili oder Kürbisse. Allerdings findet Fremdbefruchtung doch zu einem gewissen Anteil statt. Insbesondere, wenn bestäubende Insekten keine anderen Blütenalternativen haben, nutzen sie die Tomatenblüten als Nahrungsquelle und erhöhen so die Verkreuzungsrate. Zwar lassen sich z.B. Teebeutel zur Isolation der Blüten einsetzen, dies erhöht aber den Kulturaufwand enorm.

Eine weitere Herausforderung kleiner Betriebe ist eine oft nicht ausreichend strenge Selektion der Sorten auf ihre typischen Eigenschaften. So beobachtete Frau Grabner z.B. eine Art Rückentwicklung der Tomaten-Pflanzen, die wieder Eigenschaften zeigen, die den Kulturtomaten weggezüchtet wurden. Als Beispiel nannte sie eine stärkere Verzweigung und eine erhöhte Zahl von Geiztrieben, die die Kulturführung erschweren.

Aus diesem Grund sei eine gewisse Beschränkung der Vielfalt innerhalb eines Betriebes, insbesondere, wenn man tatsächlich Erhaltungszucht beitreiben und sortenreines Saatgut erzeugen möchte, sinnvoll. Eine mögliche Lösung ist die Zusammenarbeit mehrerer Betriebe.

Saatgutkarawane der jungen AbL

Josefine Märker und Mareike Artlich berichteten von der Saatgutkarawane. Eine Gruppe junger Menschen hat sich auf den Weg durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich gemacht, um etwas über Züchtung und Saatgut zu lernen. So wurden z.B. einige Züchtungsbetriebe wie das Keyserlingk Institut am Bodensee und der Dottenfelder Hof bei Frankfurt besucht. In Frankreich gäbe es z.B im Bereich Getreidezüchtung schon eine relativ weit verbreite bäuerliche Züchtung, die stark mit der Forschung zusammenarbeitet. Konkret sind dies die Initiative Réseau Semences Paysannes und das französische Forschungsinstitut INRA. Einen detaillierten Bericht der Saatgutkarawane kann man auf diesem Blog nachlesen.

Von Saatgutmärkten und Weizen-Hybriden

Andreas Riekeberg von der Saatgutkampagne berichtete unter anderem von den Konzentrationsprozessen im Saatgutmarkt. Eine mögliche Erklärung für die Konzentrationsprozesse sah er in den weltweit sinkenden Absätzen von Agrarchemikalien. Die EU Kommission hat Bedenken über den Zusammenschluss von Dow Chemicals und Dupont geäußert und hat bis zum 20.12. dieses Jahres eine vertiefte Prüfung des Falles angekündigt. Auch zur Übernahme von Syngenta durch ChemChina hat die Kommission Bedenken angekündigt und wird sich im Frühjahr dazu äußern.

Herr Riekeberg wies auch darauf hin, dass derzeit viele öffentliche Forschungs-Gelder in die Entwicklung von Weizen-Hybriden fließen. Bisher war die Entwicklung von Weizenhybriden technisch äußerst schwierig und sehr kostenintensiv. Die technologischen Fortschritte der letzten Jahre und weiterer folgende Innovationen könnten aber dazu führen, dass auch diese Hürden genommen werden. Herr Riekeberg wies darauf hin, dass der Ertragsvorteil von Weizenhybriden gegenüber herkömmlichen Sorten lediglich 10% betrage. Dies stimmt z.B. mit den Zahlen aus dem Forschungsprojekt HYWHEAT von 9,3% Ertrags-Heterosis ungefähr überein. Dies ist im Vergleich zu Heterosis-Effekten im Ertrag z.B. beim Mais (222%) oder beim Roggen (287%) relativ gering. Diese Zahlen findet man in einem Vortrag eines KWS Mitarbeiters. Die Hauptmotivation, so Riekeberg, sei deshalb die Kontrolle der Züchtungsunternehmen über die Weizensorten, da sich Hybridsorten nicht ohne weiteres durch die Landwirte nachbauen lassen, und diese dann immer wieder Saatgut nachkaufen müssen. Da die Züchter Probleme haben die Abgabe von Lizenzgebühren beim Nachbau konventioneller Sorten zu kontrollieren, sei die Entwicklung von Hybridsorten ein Instrument der Durchsetzung der Eigentumsrechte der Züchtungsunternehmen.

In diesem Zusammenhang interessant war auch der Bericht der Landwirtin Jeanette Lang, die das Gut Wellingerode betreibt. Sie wünscht sich mehr Vielfalt im Ackerbau. Sie hat mit alten Getreide-Sorten experimentiert, z.B. der Sorte red fire, die auch in Kanada angebaut wird. Dabei erwies sich allerdings der Anbau dieser Sorten als eine große Herausforderung, z.B. durch einen starken Mehltaubefall. Frau Lang brachte den Wunsch nach einer partizipativen Weizenzucht zum Ausdruck, damit eine große Vielzahl von Landwirtinnen die Vielfalt effektiv nutzen können.

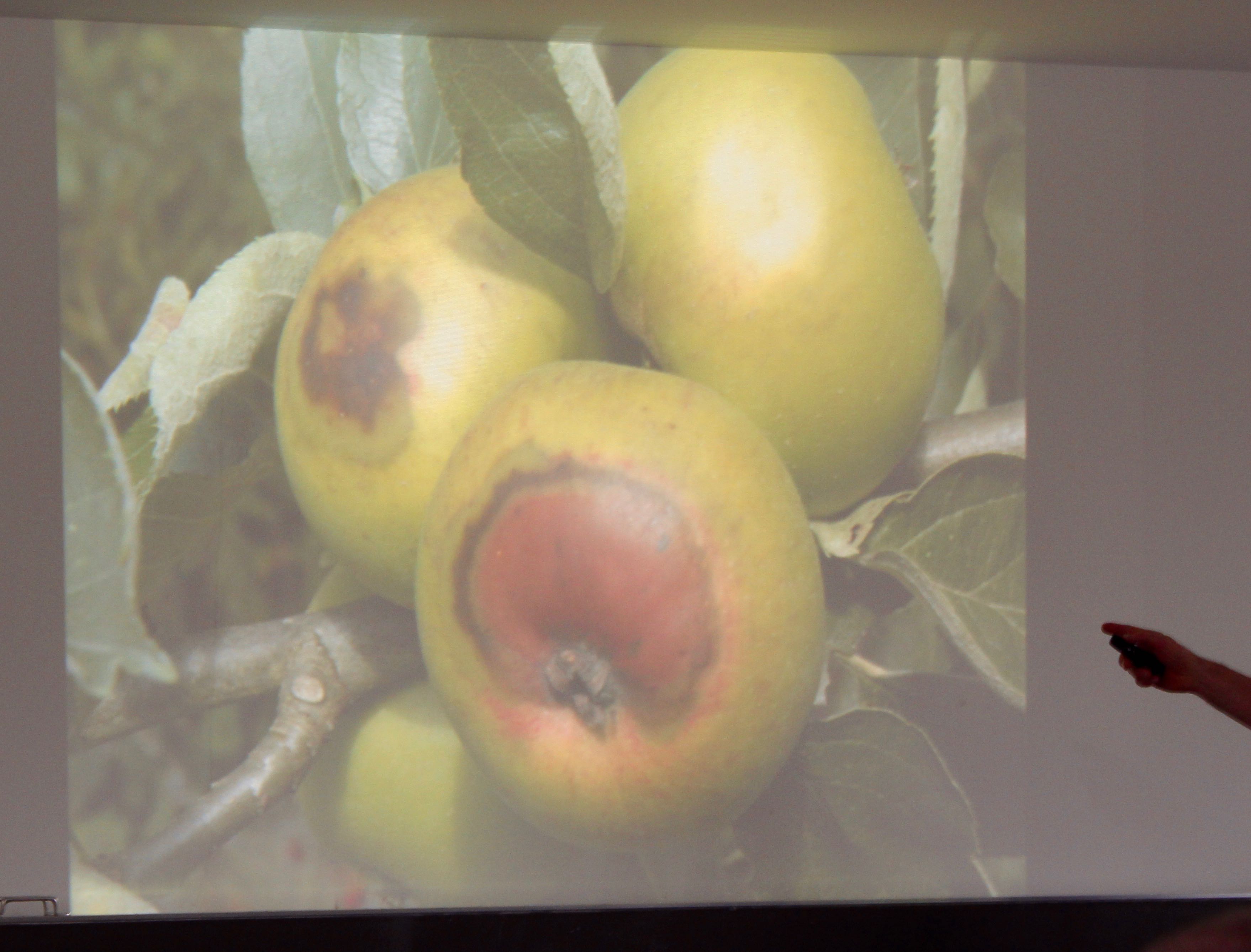

Sonnenbrand: eine neue Herausforderung in der Apfelkultur

Der Apfelbrand hinterlässt seine Spuren.

Der Pomologe Hans-Joachim Bannier berichtete von starken Schäden in Apfelkulturen in diesem Jahr durch „Sonnenbrand“. Bei Sonnenbrand zeigen die Früchte auf den lichtexponierten Stellen verschiedene Symptome. Das leichteste Symptom ist eine leichte Aufhellung der Apfelschale. Bei zunehmend stärkerer Symptom-Ausprägung treten Dellen und Gewebeschäden unter der Schale auf, die in extremen Fällen zum Faulen der Früchte führen. Der Sonnenbrand tritt zwar jedes Jahr auf, aber nicht in diesem Ausmaß. Im Jahr 2016 war auf dem Obst-Aboretum Olderissen von Herrn Bannier ein Fünftel bis ein Viertel der Früchte betroffen. Bisher ist noch nicht klar, wie der Sonnenbrand verursacht wird. Wahrscheinlich ist eine Interaktion von Sonnenstrahlung und einem weiteren bisher unbekanntem Faktor, möglicherweise bestimmte Verschmutzungen der Luft oder vielleicht auch eines Apfelpathogens. Es gibt z.B. einen Pilz, der an den lichtexponierten Stellen von Äpfeln wächst und die sogenannten „Topaz-Spots“ erzeugt.

Abschließende Bemerkungen: ein fruchtbares Wechselspiel aus Erhaltung und Entwicklung biologischer Vielfalt

Das Symposium war eine bunte, einsichtsreiche und lehrreiche Veranstaltung. Vielen Dank an die OrganisatorInnen des Dachverbandes für diese Veranstaltung! Ein bisschen unterrepräsentiert waren die Akteure im Bereich der Nutztiervielfalt. Die Nutztierhaltung und Züchtung ist durch die verschiedenen Tierwohl-Label-Initiativen sowie ein umfassendes und sehr kritisches Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft stark in Bewegung geraten.

Besonders spannend und wichtig fand ich bei dieser Veranstaltung das Zusammentreffen von Menschen, die sich überwiegend für die Bewahrung der kultivierten biologischen Vielfalt einsetzen (Erhalterorganisationen wie der VEN) und derer, die diese aktiv weiterentwickeln möchten (die Züchter und Wissenschaftler).

Ich denke, dass beides wichtig ist und in einem fruchtbaren Austausch stehen sollte. Möglicherweise ist beides sogar auf fundamentale Weise verwoben und Erhaltung und Weiterentwicklung biologischer Vielfalt können nur zusammen existieren.

Nutztiere und Kulturpflanzen sind ein Paradebeispiel für die Vermischung von belebter Natur und menschlicher Kultur. Sie sind damit nicht nur biologisch-genetische sondern auch kulturelle Phänomene. Kultur aber kann sich nur in einem Dialekt aus Tradition und Innovation entwickeln, wie der Philosoph Ernst Cassirer angemerkt hat (Cassirer 1990, S. 339):

„In allen menschlichen Aktivitäten begegnen wir einer grundlegenden Polarität, die sich auf unterschiedliche Weise beschreiben lässt. Wir könnten von einer Spannung zwischen Verfestigung und Evolution sprechen, zwischen einer Tendenz, die zu festen, stabilen Formen führt, und einer anderen Tendenz, die dieses strenge Schema aufbricht. Der Mensch steht zwischen diesen beiden Tendenzen, von denen die eine alte Formen zu bewahren sucht, während die andere neue hervorzubringen strebt. Es herrscht ein unablässiger Kampf zwischen Tradition und Innovation, zwischen reproduzierenden und kreativen Kräften.“

Ähnliches gilt für auch für biologisch-genetische Phänomene zu denen die Nutztiere und Kulturpflanzen ebenfalls gehören. Sie sind angewiesen auf die Konservierung und Weitergabe evolutiv etablierter Informationen einerseits (katalytische Enzyme zur Replikation der DNA, Struktur und Replikationsmodus der DNA) und auf den Wandel und neue Anpassungen dieser genetischen Informationen in einer dynamischen Welt andererseits. Dies ermöglicht Lebewesen als autonome, sich selbst-organisierende Phänomene (Penzlin 2014).

Literatur

Cassirer, E. (1990) Versuch über den Menschen. Eine Einführung in eine Philosophie der Kultur. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.

Finckh, M. R. (2008). Integration of breeding and technology into diversification strategies for disease control in modern agriculture. European Journal of Plant Pathology, 121(3), 399-409.

Murphy, K., Lammer, D., Lyon, S., Carter, B., & Jones, S. S. (2005). Breeding for organic and low-input farming systems: An evolutionary–participatory breeding method for inbred cereal grains. Renewable Agriculture and Food Systems, 20(01), 48-55.

Neßhöver, C., Timaeus, J., Wittmer, H., Krieg, A., Geamana, N., van den Hove, S., … & Watt, A. (2013). Improving the science-policy interface of biodiversity research projects. GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society, 22(2), 99-103.

Penzlin, H. (2014) Das Phänomen Leben. Grundfragen der theoretischen Biologie. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

Stevens, N. E. (1942). How plant breeding programs complicate plant disease problems. Science, 95, 313–316.