Eine Milchkuh der Rasse Holstein, eine der weltweit bedeutendsten Milchrinder-Rassen. Diesem Exemplar wurden die Hörner noch durch klassische Züchtung genommen. Foto von Keith Weller/USDA, Quelle Wikipedia.

An dieser Stelle möchte ich auf ein erhebliches Risiko der aktuellen Fortschritte in der Biologie, Biotechnologie und Züchtung hinweisen. Dieses Risiko wird selbst von vielen Kritikern der Gentechnik in seinem Kern und seiner Bedeutung nicht erkannt. Dieses Risiko ist nicht primär ökologischer oder gesundheitlicher, sondern sozialer und ökonomischer Natur.

Eine ganze Phalanx neuer Technologien, darunter auch das Genome Editing ermöglichen ein neues kulturbiologisches Phänomen: naturidentische gentechnisch veränderte Organismen, kurz nGVO. Zu diesen Techniken gehören allen voran die verschiedenen CRISPR-Varianten, wie CRISPR/Cas9 oder auch das neuere CRISPR/Cpf1.

Naturidentische gentechnisch veränderte Organismen (nGVO)

NGVO werden durch Techniken erzeugt, die (nahezu) keine Spuren des gentechnischen Eingriffs hinterlassen. Dies wird dadurch erreicht, dass man den technischen Transfer von Genen nur innerhalb einer biologischen Art durchführt. Nur die Gene verschiedener Sorten oder Rassen innerhalb einer Art von Nutzpflanzen oder Nutztieren werden gentechnisch rekombiniert. Die entstehenden Organismen werden auch als cisgene Organismen bezeichnet (im Gegensatz zu transgenen Organismen). Eine Möglichkeit, nGVO zu erzeugen, besteht auch darin, überhaupt keine Gene zu transferieren, sondern lediglich bestimmte Gene auszuschalten (knock out). Außerdem werden gentechnische Hilfskonstrukte nach dem Eingriff durch verschiedene Methoden (z.B. Auskreuzung) wieder entfernt oder es werden nur instabile (transiente) Hilfskonstrukte verwendet.

Im Prinzip konnte man nGVO auch schon mittels klassischer Gentechnik herstellen. Allerdings war dies sehr aufwendig und man konnte das gleiche Resultat ja auch durch klassische Kreuzungszucht erreichen. Durch die neuen Genome Editing Methoden aber macht der technische Transfer genetischer Informationen einen enormen Sprung an Effizienz und Präzision, der nGVO nun eine ökonomisch gangbare Alternative zur klassischen Kreuzungszüchtung werden lässt.

Da Gene bei der natürlichen Entstehung von Eizelle und Spermium immer in „Bündeln“ (sogenannten Kopplungsgruppen) vererbt werden, kann man durch klassische Kreuzungszüchtung nicht einfach nur bestimmte gewünschte Gene übertragen, sondern es werden immer auch unerwünschte Gene mitgeschleppt. Dadurch wird die Kreuzungszucht aufwendig und erfordert jahrelange Arbeit. Das Genome Editing verspricht nun diesen Weg abzukürzen durch die Entwicklung von nGVO.

Zwei Beispiele für nGVO sind ein hornlos gezüchtetes Milchrind und ein Pilz, dessen Bräunungsprozess verlangsamt wurde.

NGVO als Einfallstor für die radikale Aneignung von Leben durch Patente

Neben dem Effizienzgewinn in der Züchtung versprechen sich einige Akteure aus der Züchtungsbranche aber vor allem einen weiteren Vorteil. In der EU dürfen Tiere und Pflanzen, die durch klassische Kreuzung gezüchtet wurden, trotz gegenläufiger Bestrebungen, nicht patentiert werden. Da nGVO aber gentechnisch erzeugt wurden und damit technische Innovationen darstellen, fallen sie auch unter das Patentrecht. Diese Form der Gentechnik wird damit zu einem Einfallstor der weiteren Aneignung von Leben und genetischen Ressourcen, die wir alle täglich als Lebensmittel und Rohstoffe brauchen.

Ein weiterer Vorteil von nGVO, die von ihren Eigenschaften her „natürlich“ sind, ist, dass sich diese Natürlichkeit strategisch nutzen lässt. Ein Großteil der Menschen, die Gentechnik ablehnen, tut dies, weil sie den gentechnischen Prozess für nicht natürlich hält. Dementsprechend überarbeiten die Züchter wie Monsanto ihre Kommunikationsstrategien. Hierbei geht es vor allem darum, was wie bezeichnet wird. Die großen Züchter würden die durch neue Techniken entstandenen Organismen am liebsten gar nicht als gentechnisch veränderte Organismen bezeichnen. KWS wirbt ausdrücklich mit der „Natürlichkeit“ der neuen Verfahren (KWS im Dialog).

Eine dritte Konzentrationswelle auf dem Saatgutmarkt?

Gerade machen sich die großen Player der Züchtungsbranche auf, die neuen Genome Editing Technologien in ihren Züchtungsprogrammen zu nutzen und sich dementsprechend die Lizenzen für die Genome Editing Technologien zu besorgen. Monsanto hat z.B. sowohl Lizenzen für CRISPR/Cas 9 als auch für das neuere CRISPR/Cpf1. Die durch den Einsatz dieser Techniken entstehenden Organismen lassen sich dann durch Patente schützen und sind das private Biokapital der Züchter.

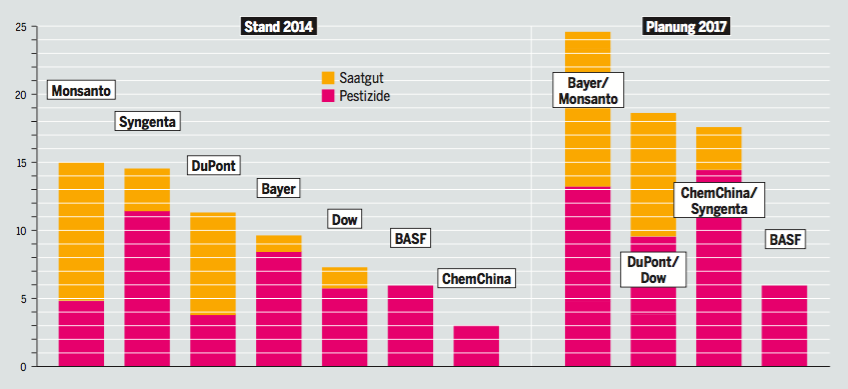

Die Saatgutbranche befindet sich derzeit in einer zweiten Welle der Konsolidierung. Wenn die derzeit geplanten Fusionen und Übernahmen bei den Regulierungsbehörden durchgehen, kontrollieren drei Saatguthersteller 60% des globalen kommerziellen Saatgutmarktes (Konzernatlas 2017).

Grafik: Umsätze in Milliarden US-Dollar. Die Zahlen für das Szenario 2017 basieren auf den Zahlen von 2014. Quelle: Konzernatlas 2017.

Wenn die neuen Gentechniken eine hohe Akzeptanz durch Landwirte und Verbraucher finden und wenn es sich bewahrheitet, dass die neuen Techniken die klassische Züchtung verdrängen und eine weitgehende Patentierung der „Züchtungsprodukte“ stattfindet, wird dies eine weitere Konzentration der Macht im Saatgutsektor zur Folge haben. Dass die Zukunft diesen Verlauf nimmt, ist nicht gewiss. Aber wenn man auf die Geschichte des Saatgutmarktes und die Rolle der Gentechnik in dessen Entwicklung zurückblickt, ist dies ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Mächtige Technologien gekoppelt mit radikalen Eigentumsrechten führen zur Anhäufung von Macht und Kapital. Dadurch wird aus biologischer Vielfalt und Leben Biokapital, welches in privaten Genbänken gehortet wird. Eine dritte Welle der Marktkonzentration im Saatgutbereich sollten wir unter allen Umständen vermeiden.

Die Genome Editing Technologien lassen sich sicher auch für gute Zwecke einsetzen. Allerdings zweifle ich aufgrund der Geschichte der großen Züchtungsunternehmen stark an einem positiven Szenario für diese Technik in der Agrar- und Lebensmittelbranche.

Zur historischen Entwicklung des Saatgutmarktes, den sozialökonomischen Mechanismen und den aktuellen Entwicklungen kann man sich in folgenden Quellen weiter belesen:

Ein recht aktueller Artikel: Howard, P. H. (2015). Intellectual property and consolidation in the seed industry. Crop Science, 55(6), 2489-2495.

Ein umfassendes Buch über die geschichtliche Entwicklung des Saatgutmarktes und die zugrundeliegenden Mechanismen: Kloppenburg, J. R. (2005). First the seed: The political economy of plant biotechnology. Univ of Wisconsin Press.

Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Lebensmittel und Agrarbereich: Konzernatlas (2017) Daten und Fakten über die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Oxfam Deutschland, Germanwatch und Le Monde diplomatique.