Der Bonirob ist ein multifunktionaler Agrar-Roboter. Foto von Amazone GmbH & Co. Quelle Wikipedia.

Seit einiger Zeit geistert der Begriff der „Industrie 4.0“ durch den öffentlichen Diskurs. Hier geht es vor allem um die informationstechnische Revolutionierung der produzierenden Industrie. Neue technische Entwicklungen wie das 5G-Netz für mobile Endgeräte, machine learning und Fortschritte in der Robotik sollen die industrielle Produktion ein weiteres mal revolutionieren (wie vorher die Dampfmaschine, die Elektrizität oder der Transistor).

Aber auch die moderne Landwirtschaft, die ein grundlegender Teil unserer Industrie ist, soll durch diese technischen Fortschritte einen erheblichen Schub erfahren. Kurzerhand hat man den Begriff „Landwirtschaft 4.0“ kreiert.

Heute war ich in Dresden auf der Veranstaltung „Landwirtschaft 4.0 in Sachsen“, die vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), der TU Dresden sowie der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt ausgerichtet wurde. Eine Reihe von Referenten aus der Wissenschaft, von der Landesverwaltung und der Wirtschaft trugen ihre Perspektive auf die Landwirtschaft 4.0 vor. Einige der Interessantesten Beiträge stelle ich im Folgenden kurz vor, um dann eine kritische Reflexion anzuschließen.

Precision farming: Landwirtschaft 4.0 im Pflanzenbau

Prof. Hans Griepentrog (Universität Hohenheim) berichtete von seiner Forschung aus dem Bereich des Pflanzenbaus bzw. des precision farmings. Er wies als erstes auf einen signifikanten Unterschied zwischen landwirtschaftlichen Systemen und industriellen Produktionsanlagen hin. Da landwirtschaftliche Systeme in natürliche Ökosysteme und deren Dynamiken (variable Niederschläge, Bodenbeschaffenheiten) eingebunden sind, sind deren Abläufe nicht wie in einer industriellen Produktionsanlage deterministisch und damit vorhersehbar, sondern eher stochastischer Natur. Wenn man sich z.B. die Entwicklung von Kulturpflanzen innerhalb eines Feldes nach der Aussaat anschaut, so können sich diese, aufgrund kleinskaliger Schwankungen im Agrarökosystem, sehr unterschiedlich entwickeln. An dieser Stelle könne aber das precision farming Abhilfe schaffen, z.B. durch eine gezielte Düngung oder eine gezielte Applikation von Herbiziden (z.B. Glyphosat) oder Pestiziden (BT). Hierdurch lasse sich die Menge des eingesetzten chemischen Mittels stark verringern. Ein weiteres Thema, das Herr Griepentrog ansprach, waren die Rechte an den anfallenden Daten. Gehören diese dem Betriebsleiter/Landwirt, demjenigen, der die Maschinen steuert/kontrolliert oder aber dem Hersteller der Maschinen? Dies sei bisher nicht klar geregelt, für die Akzeptanz dieser neuen Technik aber wichtig.

Die LIDAR Technik ermöglicht eine zielgerichtete Anwendung von Dünger.

Physische Wachstumsgrenzen landwirtschaftlicher Technik und Digitalisierung als Ausweg

Prof. Thomas Herlitzius von der TU Dresden hielt einen Überblicks-Vortrag zur digitalen Transformation der Landwirtschaft. Er wies darauf hin, dass der enorme Produktivitätszuwachs in der Landwirtschaft im vergangenen Jahrhundert vor allem durch eine immer weitere Steigerung der Leistung und Größe landwirtschaftlicher Maschinen erreicht wurde. Hier seien aber mittlerweile Wachstumsgrenzen erreicht. Noch größere Maschinen würden durch ihr hohes Gewicht zu einer kritischen Bodenverdichtung führen. Der Einsatz von Leichtbaumaterialien für noch größere Maschinen sei ökonomisch nicht effizient. Um die Produktivität weiter zu steigern, sei vor allem die Automatisierung von Prozessen sowie der simultane Einsatz vieler vernetzter Maschinen („cyberphysikalsiche Systeme“, wie er es nannte) notwendig. Diese müssten sich zudem stark an den Bedürfnissen der Anwender (der Landwirte) orientieren. Prof. Herlitzius betonte das Potential der digitalisierten Landwirtschaft, aber warnte auch vor Akzeptanzproblemen. Die grüne Gentechnik sei in Europa aufgrund von Akzeptanzproblemen gescheitert und man müsse sich Mühe geben, die Akzeptanz einer hochtechnisierten digitalen Landwirtschaft in der Bevölkerung zu verankern.

Peer Leithold von der Firma Agricon stellte vor allem den praktischen Nutzen von precision farming für den Landwirt heraus. Dazu gehöre zunehmend auch der reduzierte und maßvolle Einsatz von Pestiziden und Düngern (welcher politisch wahrscheinlich in Zukunft z.B. durch die Düngemittelverordnung vorgegeben ist). Ein weiteres Argument sei die Entlastung der mit zunehmenden gesellschaftlichen Forderungen (Umweltschutz, Tierwohl) und Marktzwängen konfrontierten Landwirte. Insgesamt aber sei die Verbreitung von precision farming in der Praxis bisher doch eher gering.

Automatische Systeme im ökologischen Landbau

Prof. Dieter Trautz der Universität Osnabrück stellte ein Forschungsprojekt für den ökologischen Landbau vor. Sein Team entwickelte zusammen mit der Firma Bosch (im Rahmen der Ausgründung deep field robotics) einen Roboter, der automatisch die Unkrautentfernung in Möhrenkulturen durchführt. Da im Ökolandbau synthetische Pestizide verboten sind, wurde Unkraut bisher, welches nah an der Pflanze wächst („in der Reihe“), händisch entfernt, was zu hohen Kosten führt. Der entwickelte Roboter ist in der Lage, Unkraut und Kulturpflanze durch optische Sensoren zuverlässig zu unterscheiden und das Unkraut durch eine Art Stempel zu schädigen oder zu eliminieren. Auf Nachfrage, ob die Maschine auch sinnvoll im konventionellen Anbau einzusetzen wäre, hatte er eine klare Antwort: Nur in Kulturen mit einer sehr hohen Wertschöpfung und einem prinzipienbedingten Ausschluss chemischer Pestizide sei das Gerät ökonomisch konkurrenzfähig. Der Einsatz chemischer Pestizide sei ökonomisch wesentlich effizienter (Anmerkung von mir an dieser Stelle: Allerdings nur, weil die sogenannten externen Kosten, die bei dem Einsatz von Pestiziden erzeugt werden, betriebswirtschaftlich nicht bilanziert werden).

Sensortechnik in der Tierhaltung

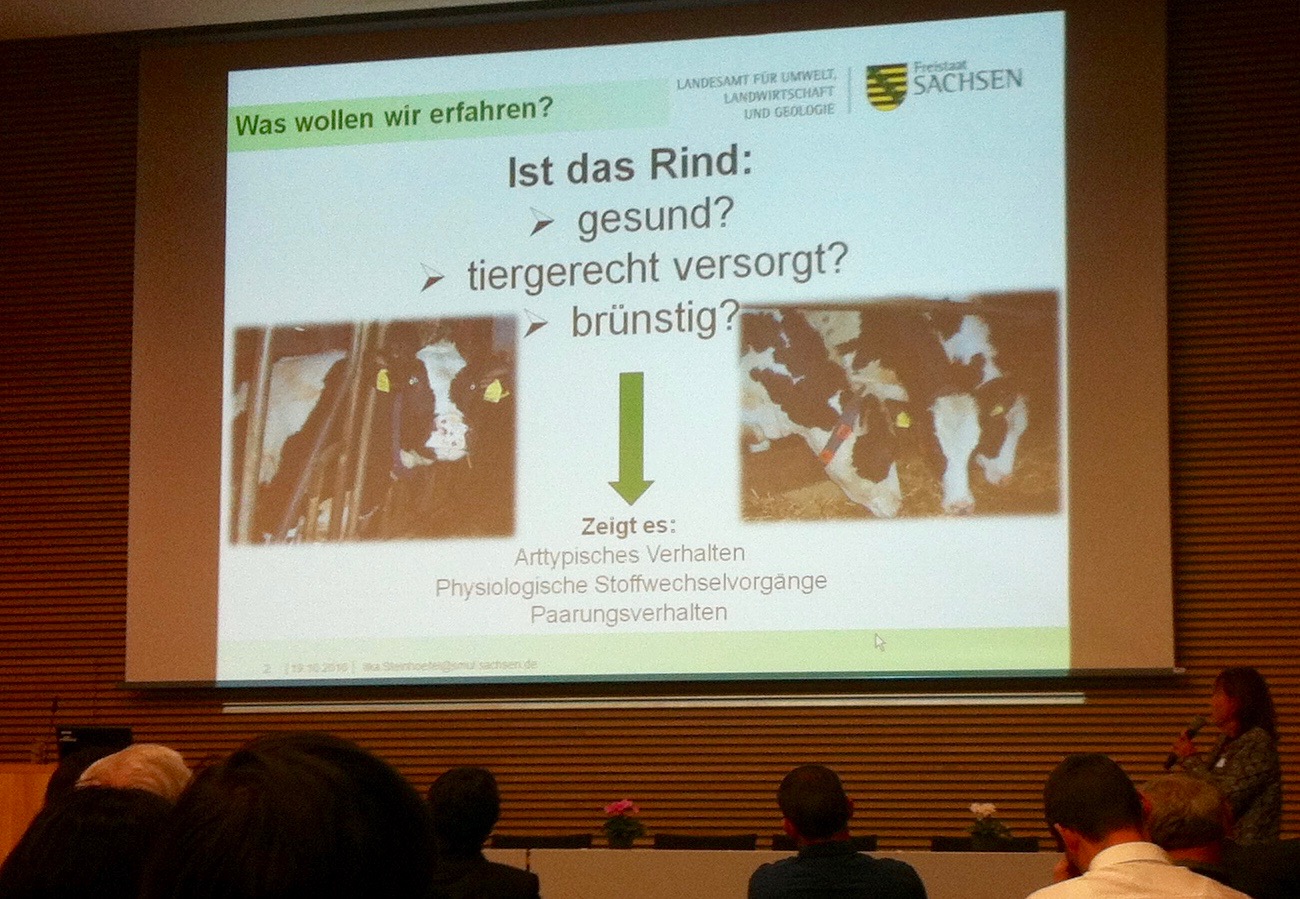

Ein weiteres spannendes Thema war der Einsatz moderner Technologien in der Tierhaltung. Frau Ilka Steinhöfel vom LfULG hielt einen Vortrag zum Einsatz von automatisierter Sensortechnik für die Beobachtung der Gesundheit und die Erkennung der Brunft bei Milchkühen. Bei Milchkühen sei eine besonders genaue Kontrolle der Gesundheit notwendig, da diese im heutigen Produktionsprozess nahe an ihre physiologischen Grenzen gebracht würden. Allerdings könne Technik niemals völlig den geschulten Blick eines Landwirtes ersetzen.

Sensortechnik kann genutzt werden, um den Zustand von Milchkühen automatisch zu erfassen.

Ein faszinierter und kritischer Blick

Die Referenten vermittelten einen spannenden Blick auf die zukünftigen technischen Entwicklungen. Ich hoffe, dass die Technik dazu beitragen wird, unsere Agrarsysteme ökologischer und tiergerechter zu gestalten.

Allerdings waren die Referenten doch etwas einseitig auf den technischen Fortschritt fokussiert. Dies mag an ihrer gesellschaftlichen Sozialisierung und Ausbildung (viele haben als Agrartechniker ihre Karriere angefangen) sowie ihrer institutionellen Einbindung z.B. in ingenieurstechnischen Fakultäten von Universitäten liegen.

Diese fortschrittsorientierte Perspektive auf die Landwirtschaft kommt auch sehr gut in der verwendeten Software-Metapher der „Landwirtschaft 4.0“ zum Ausdruck. Ähnlich wie in der Software-Entwicklung wird ein linearer Fortschritt impliziert, der sich in einem Fortschreiten von Versionsnummern ausdrücken lässt. Die einzige Option ist ein immer weiteres Voranschreiten der Versionsnummern. Verschiedene Modelle und Vorstellungen von Landwirtschaft finden hier keinen Platz.

Dies ist unter einigen Gesichtspunkten als durchaus äußerst kritisch zu betrachten. So hat ein umfassendes Gutachten des wissenschaftlichen Beirates für Agrarpolitik des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die kritische Situation in der Tierhaltung mit Hinblick auf dessen Folgen für das Tierwohl und die Umwelt offenbart. Als Résumé seiner Analyse kommt der Beirat zu folgendem Schluss: „Vor diesem Hintergrund hält der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (WBA) die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere für nicht zukunftsfähig.“

Interessant war in diesem Hinblick der Verweis von Ilka Steinhöfel darauf, dass in den derzeitigen Produktionssystemen Milchkühe nahe an ihre physiologischen Grenzen gebracht würden. Die Frage an dieser Stelle in Bezug auf Landwirtschaft 4.0 wäre: Sollten wir durch Sensortechnik und Automatisierung unsere Produktionssysteme weiter darauf optimieren Milchkühe nahe an ihren physiologischen Grenzen arbeiten zu lassen? Oder schaffen wir es durch Landwirtschaft 4.0 tierwohlgerechte Landwirtschaft zu kreieren, die auch (durch den Effizienzgewinn der Automatisierung) ökonomisch ist?

Ich bezweifle, dass ein alleiniges Hochschrauben des Automatisierungsgrades an der problematischen Situation der Tierhaltung etwas ändert. Vielmehr müssen sich die Ziele und Wertvorstellung in der Landwirtschaft verändern. Dann mag auch die Digitalisierung einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft bringen. Reine Fortschrittsorientierung im Dienste der Produktivitätssteigerung führt die Landwirtschaft in eine Sackgasse aus ökologischen Problemen, mangelndem Tierwohl und letztlich fehlender gesellschaftlicher Akzeptanz.

Statt einem reinen Fortschrittsmodell brauchen wir in der Landwirtschaft sowohl einen Fundus etablierter Kulturtechniken (oder auch „Tradition“), als auch neue Innovationen, die diesen etablierten Fundus auffrischen.