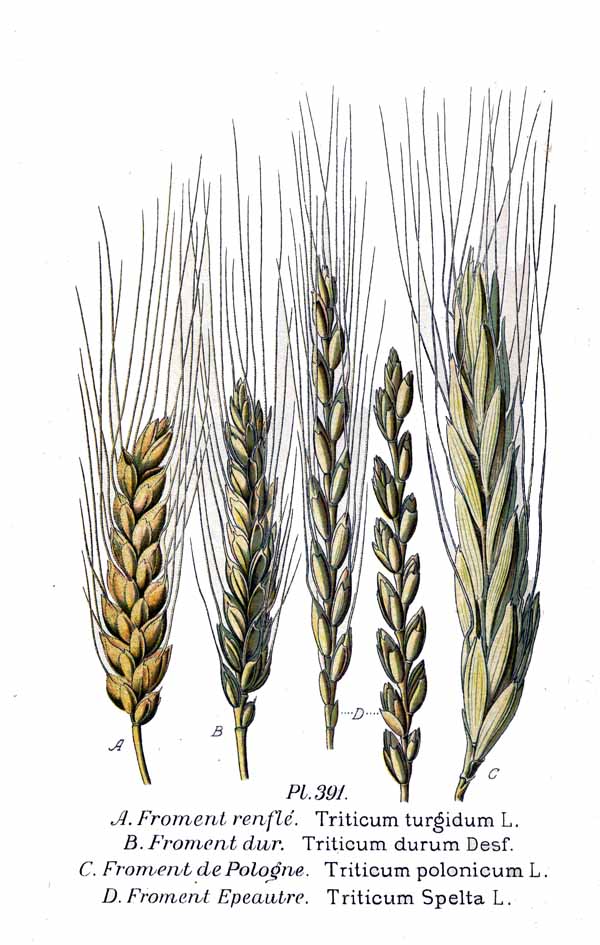

Rauweizen, Hartweizen, Polnischer Weizen und Dinkel. Von Amédée Masclef – Atlas des plantes de France. 1891, Quelle Wikipedia.

Eine spannende Frage, die mich gerade umtreibt, ist folgende: Wie entsteht eigentlich unsere Kulturpflanzenvielfalt? Und: Gibt es für diese Frage eine Erklärung, die für alle verschiedenen landwirtschaftlichen Systeme, ob bäuerliche Landwirtschaft, techno-industrielle Landwirtschaft oder Hobbygartensysteme gilt? Ja, es gibt sie und ich möchte sie hier kurz vorstellen. Jack R. Harlan hat die Erklärung in seinem fantastischen Buch „Crops and Man“ von 1992 niedergeschrieben und ich habe sie kürzlich für mich entdeckt (auf den Seiten 123 bis 127).

Die Entstehung der Kulturpflanzenvielfalt lässt sich sehr gut an den historischen bäuerlichen Landwirtschaftssystemen erklären, die es vor der Industrialisierung überall auf der Welt gab. Die Bäuerinnen waren damals wie heute durch die Kultivierung von Feldern und Gärten an einen festen Ort gebunden. Ein Teil der Ernte, z.B. des Weizens, wurde immer zur Saatgutgewinnung zurückbehalten. Innerhalb gewisser regionaler Räume fand auch ein Saatgutaustausch statt. Dadurch waren auf lokaler Ebene die Weizensorten gut genetisch durchmischt. Zwischen weiter entfernten landwirtschaftlichen Regionen fand ein sehr viel geringerer Austausch von Saatgut statt. Nur gelegentlich fand Saatgut aus einer Region den Weg in eine andere landwirtschaftliche Region. Dadurch konnten sich der Weizen und andere Kulturpflanzen durch Selektionsprozesse an die regionalen Ökosysteme und Kulturbedingungen anpassen und bildeten das, was wir heute als Landsorten bezeichnen.

Entscheidend für die Entstehung der enormen Kulturpflanzenvielfalt ist eine relativ starke, aber dennoch unvollkommene genetische Isolation: „The barriers to gene flow must be strong but incomplete for the system to work.“ (S. 124). Dies ermöglicht ein Wechselspiel aus einer gelegentlichen „Infusion“ genetischer Vielfalt durch Saatguttausch und regionaler Selektion und Anpassung an die Kultursysteme, also die genetische Differenzierung und Entstehung neuer Landsorten. Die genetische Vermischung wird in der Züchtung als Hybridisierung bezeichnet. Deshalb spricht Harlan von einem „Differenzierungs-Hybridisierungszyklus“. Dieser Prozess wiederholt sich stetig und erzeugt so die Vielfalt der Kulturpflanzen.

Auf diese Weise sind z.B. auch die verschiedenen Mais-Landsorten in Nord- und Südamerika entstanden. So haben die Mexikaner ihre eigenen über Jahrzehnte lokal angepassten Maissorten nach Südamerika gebracht, welche sich mit den dortigen Landsorten hybridisierten. Aus diesen Mischungen wurden über lange Zeiträume neue Landsorten ausgelesen. Diese fanden ihren Weg wieder nach Mexiko und hybridisierten sich mit den ursprünglichen Ausgangssorten und ließen wiederum neue Landsorten entstehen (Wellhausen et al. 1952 zitiert in Harlan 1992). Hierdurch entstand die Vielfalt der regional angepassten Mais-Landsorten in Nord- und Südamerika.

Harlans Gedankengang lässt sich hier weiterspinnen. Denn die iterativen Hybridisierungs-Differenzierungszyklen lassen ein dynamisches System entstehen, in dem die Vielfalt der Kulturpflanzen niemals stillsteht, sondern sich ständig weiterentwickelt. Wenn die lokalen Ökosysteme und die Kultivierungstechniken sich ändern, dann ändern und evolvieren sich auch die Landrassen. „Alte“ Landrassen evolvieren zu „neuen“ Landrassen und dabei gehen möglicherweise auch mal ganze Landrassen und ihr genetisches Material unter.

Diese Form der Evolution ist der natürlichen Evolution nicht unähnlich, aber mit dem Unterschied, dass der Mensch in dieser Form der Evolution einer der wichtigsten Faktoren bei der Selektion und dem Genfluss darstellt. Insgesamt ist die Evolution von Kulturpflanzen eine Koevolution von Pflanzen und menschlicher Kultur in Biokultursystemen.

Auch heute findet in der Landwirtschaft und Züchtung der Differenzierungs-Hybridisierungs-Zyklus statt, aber viel kontrollierter als früher. Heute sorgt (zumindest in den industrialisierten Ländern) nicht der bäuerliche Saatguttausch und der beschränkte regionale Anbau, sondern die gezielte Kreuzung und Selektion unter kontrollierten Versuchsbedingungen für die Entstehung neuer Sorten. Hinzu kommt eine aufwendige Erhaltungszucht, die jeder Züchter, ob groß oder klein, braucht.

Einen weiteren Aspekt der Evolution von Kulturpflanzen möchte ich hier kurz andeuten. Jeder Typ von Landwirtschaft oder Biokultursystem erzeugt seine eigene Vielfalt. Die bäuerliche Landwirtschaft erzeugt eine Vielfalt von Landsorten. Die moderne Landwirtschaft und professionelle Züchtung erzeugt andere Typen von Sorten, die genetisch viel einheitlicher und leistungsfähiger sind, z.B. Hybridsorten. Dennoch sind auch diese Sorten natürlich selbst ein Teil der Vielfalt der Kulturpflanzen, und zwar ein ganz bestimmter und charakteristischer. Jeder Typ von Landwirtschaft erzeugt also durch den Differenzierungs-Hybridisierungszyklus seine eigene Vielfalt allerdings auf eine eigene Weise. Mal durch ein bäuerliches Tausch- und Zuchtsystem, mal durch ein hoch-differenziertes und industrialisiertes Agrarsystem.

Literatur

Harlan, J. R. (1992). Crops and man (No. Ed. 2). American Society of Agronomy.