Weithin bekannt ist die Kritik an der industriellen Landwirtschaft und ihren Folgen für unser Klima, das Tierwohl und die biologische Vielfalt. Unzählige wissenschaftliche Analysen belegen die Zusammenhänge und erklären sie durch hohe Einträge von Nährstoffen, Pestiziden, und groß-skaligen Monokulturen. Dieses Modell der Wirkungszusammenhänge ist zwar sachlich richtig aber baut auf ein lineares Verständnis, in dem die industrielle Landwirtschaft die Ursache für eine Reihe von Problemen in unseren Agrarökosystemen ist. Solche einfachen Ursache-Wirkungsmodelle ignorieren allerdings die tatsächlich viel komplexeren sozial-ökologischen Interaktionen in der Landwirtschaft.

Vor allem kann ein solches lineares Modell in keiner Weise dabei hilfreich sein agrarökologische Transformationsprozesse oder aber auch die Resilienz der industriellen Landwirtschaft gegenüber Veränderungsprozessen zu erklären. Auch ist die Gegenüberstellung einer „industriellen“ mit einer „agrarökologischen Landwirtschaft“ zwar aus aktivistischer Sicht nachvollziehbar und vielleicht auch kommunikationsstrategisch notwendig. Jedoch birgt dies die Gefahr einfacher Dichotomien, die der Komplexität unserer Welt in keiner Weise gerecht werden und damit fachlich fundierte und praktisch relevante Lösungsansätze erschweren.

Ein präziseres sozial-ökologisches Modell unserer Landwirtschaft ist einerseits von akademischem und erkenntnisorientiertem Interesse. Eine zentrale Frage ist, wie biologische Diversität und ökonomische Effizienz in der Landwirtschaft zusammenhängen. Diese Frage ist aber auch zentral für das Anliegen der Kritiker der industriellen Landwirtschaft dieses System zu reformieren oder wie auch oft postuliert, radikal zu transformieren.

Deshalb möchte ich an dieser Stelle versuchen den Zusammenhang von biologischer Vielfalt in einem Produktionssystem wie der Landwirtschaft und Aspekten der ökonomischen Effizienz etwas differenzierter zu fassen.

Die Resilienz der industriellen Landwirtschaft gegen eine agrarökologische Transformation

Ein guter Ausgangspunkt einer kühlen Analyse ist es sich die Bemühungen anzuschauen die industrielle landwirtschaftliche Produktion zu verändern, hin zu einer vielfältigeren Landwirtschaft, die sich auf die Nutzung agrarökologischer Interaktionen stützt. Diese Forderungen findet man bei Naturschutzverbänden, Vertreter*innen der bäuerlichen Landwirtschaft und eben auch in der agrarökologischen Forschung. Die ökologischen Vorteile agrarökologischer Ansätze in der Landwirtschaft lassen sich sehr gut mit empirischen und theoretischen Forschungsergebnissen unterfüttern, die vielfach ausgeführt wurden (Gliessman, 2016).

Allerdings zeigt die Forschung, die sich in die Untiefen der landwirtschaftlichen Praxis begibt an vielen Stellen Probleme bei der agrarökologischen Transformation auf und diese sind meistens ökonomischer Natur (Rosa-Schleich et al., 2019; Aare et al., 2021; Rodriguez et al., 2021). Aus diesem Grund ist es unabdingbar agrarökologische Forschung mit einem im Kern ökonomischen Ansatz zu verbinden. Dies ist nicht nur bei der empirischen Forschung geboten sondern schon bei den grundlegenden Konzepten und Annahmen der Agrarökologie, welche die empirische Forschung strukturieren.

Das Beispiel Mischkulturen im Ackerbau für die Lebensmittel-Produktion

Mischkulturen sind das Paradebeispiel eines agrarökologischen Pflanzenbausystems. In der Grünlandwirtschaft und dem Ackerbau zur Futterproduktion sind Mischkulturen durchaus etabliert. Im Ackerbau für die Produktion von Lebensmitteln, z.B. von Getreide und Hülsenfrüchten sind sie dagegen in der Praxis kaum verbreitet. In unserer eigenen empirischen Forschung haben wir den praktischen Arbeitsprozess für den Einsatz von Mischkulturen qualitativ sozialwissenschaftlich rekonstruiert (Timaeus et al., 2022). Auch hier zeigten sich ökonomische Aspekte als ein zentrales Problem.

Ökologische Komplexität und economies of scale

Dabei zeigte sich, dass Mischkulturen zur Lebensmittelproduktion in der Regel komplexer sind als einfache Monokulturen. Dies mag trivial erscheinen, schließlich sind in Mischkulturen ökologische Interaktionen zu erwarten. Allerdings ist die Frage, ob und wie diese auch tatsächlich das praktische Management im landwirtschaftlichen Betrieb beeinflusst. Bei der praktischen Nutzung von Mischkulturen muss der gesamte Arbeitsprozess von der Planung, der Aussaat, der Kulturführung bis zur Nachernteaufbereitung angepasst werden.

Bei der Planung von Mischkulturen muss man die richtige Arten- und Sortenkombination finden sowie die richtigen Mischungsverhältnisse. Hinzu kommen viele Möglichkeiten der räumlichen (gemischt in der Reihe, getrennte Reihen, Streifen aus mehreren Reihen etc.) und zeitlichen (gleichzeitige Saat, gestaffelt) Anordnung. Hierdurch versucht man dann Konkurrenz und positive Interaktionen zwischen den Kulturpflanzen zu steuern. Allerdings lassen sich diese Interaktionen nur schwer kontrollieren und sind auch immer von der variablen Umwelt abhängig, so dass Mischkulturen in ihrer Zusammensetzung stark schwanken können. Außerdem muss man bei der Düngung, Bewässerung und Unkrautbekämpfung die Bedürfnisse mehrere Kulturpflanzenarten berücksichtigen. In der Nacherntebehandlung müssen dann bei Ackerkulturen, wie Getreide-Leguminosen-Mischungen die Gemengepartner üblicherweise wieder getrennt werden, um Lebensmittelqualität zu erreichen. Der Trennaufwand ist für Kulturarten mit relativ hohem Wert wie Linsen durchaus wirtschaftlich, während dies für z.B. Weizen und Erbsen schnell unwirtschaftlich wird. Alternativ braucht man Ackerbausysteme, in denen eine getrennte Ernte möglich ist, z.B. Streifenanbau und gestaffelte Mischkulturen. Diese Ansätze erfordern dann aber zusätzliche Fahrten bei der Aussaat bzw. Ernte. Beide Alternativen erhöhen in jedem Fall den Arbeitsaufwand relativ zu Monokulturen. Außerdem erfordert spezielles Wissen und Technologie innerhalb eines Betriebes. Eine weitere Option ist es die Anforderungen an die Reinheit der Körner abzusenken, was den Trennaufwand stark verringert (Saathoff et al., 2022). Dies erfordert allerdings eine Kooperation mit der Lebensmittelverarbeitung, z.B. Bäckereien. Damit dies eine Relevanz jenseits eines Nischenmarktes bekommt, müssten Verunreinigungen mit Erbsen in einem Getreidebrot von einem Großteil der Konsumentinnen und Konsumenten toleriert werden.

Im Gegensatz dazu lassen sich die Aufwände pro produzierter Einheit in der Planung, dem Management auf dem Acker und der Nacherntebehandlung in spezialisierten Pflanzenbausystemen (die aus nur einer Kulturpflanzenart bestehen) stark reduzieren und dadurch die Kosten pro produzierter Einheit ebenfalls senken. Dies wird dadurch möglich, dass das Pflanzenbausystem aus ökologischer Sicht in seiner Komplexität massiv reduziert wird. Die Komplexität verschwindet aber nicht einfach sondern wird aus der Primärproduktion ausgelagert. Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche, die die Betriebsmittel produzieren also die Züchtung, der Landmaschinenbau und die Chemieindustrie werden an die Primärproduktion gekoppelt. Ein Teil der notwendigen Arbeit (und der Wertschöpfung) wird also aus der Landwirtschaft externalisiert und die Landwirtschaft dabei auf das notwendige Mindestmaß an ökologischer Komplexität und Funktionalität (fotosynthetische Assimilation) reduziert.

Die Reduktion von Kosten pro produzierter Einheit wird in der Ökonomie als Skalen-Effekt oder eoconomies of scale (EoS) bezeichnet (Benston, 1972; Wikipedia). Zusammengefasst bedeutet dies, dass spezialisierte pflanzenbauliche Monokulturen gegenüber agrarökologischen Ansätzen positive Skalen-Effekte zeigen und damit ökonomisch effizienter sind. Ein interessantes Beispiel ist eine aktuelle Studie, die zeigt, dass in der mobilen Hühnerhaltung die Arbeitszeit pro Henne exponentiell mit der Zahl der Hennen pro Stall abnimmt, wenn auch nur bis zu einem Plateua von 1000 Hennen. Dies ist ein sehr gutes Beispiel für einen economies of scale Effekt, der allerdings begrenzt zu sein scheint.

Ist die Landwirtschaft einer Volkswirtschaft einmal auf dem Level einer hochtechnisierten und industrialisierten Landwirtschaft angekommen, die auf starken Skalierungs-Effekten basiert, können Landwirte nicht ohne weiteres auf ein agrarökologisches System umstellen, weil sie sonst ihre Produktivität und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit reduzieren und auch nicht die qualitativen Anforderungen industrieller Lebensmittelproduktion erfüllen. Der Ökolandbau mag hier als Gegenbeispiel herangezogen werden. Allerdings zeigt der Ökolandbau selbst Tendenzen zu einer Industrialisierung in der zunehmend wirkliche agrarökologische Praktiken (Diversifizierung, ökologische Kreisläufe) durch „natürliche“, „organische“ oder „biologische“ Inputfaktoren ersetzt werden, um das Pflanzenbausystem in seiner Komplexität zu reduzieren, dennoch stabil zu halten und somit Skalen-Effekte zu erzielen. Hierzu gehören die natürlichen Fungizide wie Kupfer, oder biologische Insektizide wie Extrakte aus Bacillus thuringiensis und organische Dünger aus Tierfäkalien.

Die Konsequenzen des ökonomischen Skalen-Effektes sind in der agrarökologischen Praxis und der angewandten agrarökologischen Forschung zu beobachten, wenn der Kontext eine hochtechnische Landwirtschaft und einem industrialisierten Ernährungssystem ist. Eine ökologische Diversifizierung des Agrarökosystems ist mit einem negativen ökonomischen Skalen-Effekt verbunden. Dieser Effekt stattet das industrielle Landwirtschaftssystem mit einer starken Resilienz gegenüber einer agrarökologischen Transformation aus. Diesen Mechanismus zu ignorieren bedeutet, aus akademischer Sicht einen zentralen Mechanismus zu ignorieren, der die Struktur des Agrarökosystems mit dem wirtschaftlichen System auf betriebs- und volkswirtschaftlicher Ebene verknüpft. Für die Agrarökologie-Bewegung würde ein Ignorieren solcher Zusammenhänge dazu führen, dass Bemühungen einer agrarökologischen Transformationen gegen die Wand laufen müssen.

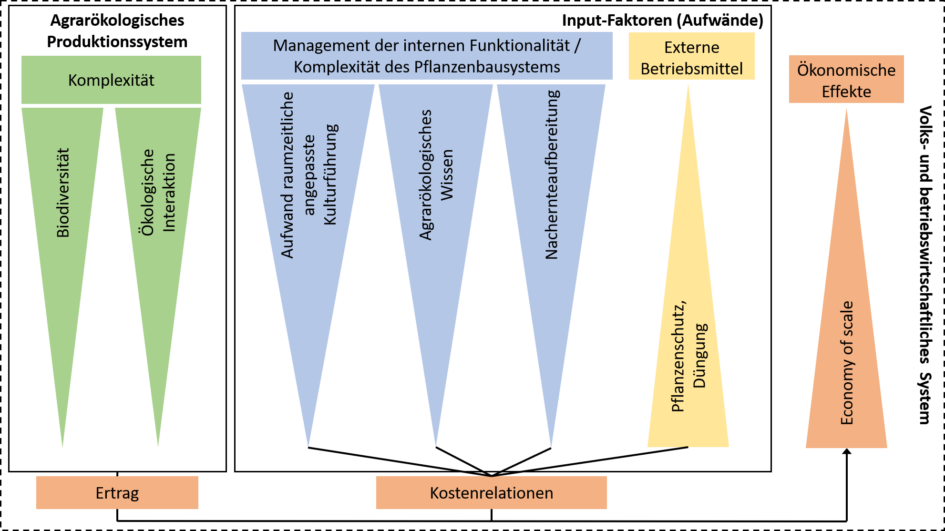

Die zentralen Zusammenhänge habe ich in Abb. 1 qualitativ zusammengefasst bzw. konzeptualisiert. In dem nächsten Abschnitt möchte ich die genannten Zusammenhänge noch einmal stärker theoretisch fundieren.

Die Kopplung von Produktion und Ökologie in der Landwirtschaft durch agrarökologische Komplexität

Landwirtschaftliche Systeme haben eine Besonderheit, die sie von vielen anderen Produktionssystemen unterscheidet (z.B. der Chemieindustrie oder der Autoindustrie), ebenso wie sich Agrarökosysteme von vielen anderen (natürlichen) Ökosystemen unterscheiden. Das landwirtschaftliche Produktionssystem ist zu einem erheblichen Teil ein Ökosystem, selbst in seiner hochindustrialisierten Form. Umgekehrt ist das Agrarökosystem zu einem erheblichen Teil ein Produktionssystem für wirtschaftliche Güter. Dies kommt auch ziemlich gut in dem deutschen Begriff Land-Wirtschaft zum Ausdruck, welches ja die Bewirtschaftung eines terrestrischen Ökosystems („Land“) erfasst.

Deshalb ist die Landwirtschaft eben auch sowohl durch ökonomische als auch durch ökologische und technologische Strukturen und Prozesse bestimmt. Eine zentrale Eigenschaft des landwirtschaftlichen Systems wirkt auf beide Funktionsbereiche dieses System also dem ökonomischen und dem ökologischen Funktionsbereich: die biologische Diversität als zentrale physische Grundlage des Systems. Biologische Einheiten – insbesondere biologische Arten und Sorten – sind die konstituierenden Bestandteile des Agrarökosystems und des Produktionssystems. Ohne biologische Einheiten gibt es kein agrarisches Produktionssystem und kein Agrarökosystem. Damit ist auch die biologische Diversität das zentrale Element dieses hybriden Systems und bestimmt seine Komplexität. Betonen möchte ich hierbei, dass ich mich hier auf den Teil der Biodiversität beziehe, der unmittelbar der landwirtschaftlichen Produktion dient also den Kulturpflanzen und den domestizierten Tieren. In Agrarökosystemen gibt es natürlich noch viele andere Aspekte biologischer Vielfalt, die ich hier aber nicht primär addressiere, weil dies den Rahmen sprengen würde. Zur biologischen Diversität im Produktionssystem kommen ganz unvermeidbar die agrarökologischen Interaktionen zwischen den Komponenten des Systems. Diese Interaktionen treten immer auf auch in Agrarsystemen aus einer Kulturart, nur beschränken sich die Interaktionen eben auf ökologische Interaktionen innerhalb einer Art, z.B. der Konkurrenz einzelner Weizenpflanzen untereinander. Treten mehrere Kulturpflanzenarten auf, gibt es komplexere Interaktionen innerhalb der Kulturpflanzenart und zwischen den Kulturpflanzenarten.

Wie schon erwähnt ist der Skalen-Effekt u.a. abhängig von der Zahl der produzierten landwirtschaftlichen Güter und damit der biologischen Vielfalt. Aber es ist auch ein gut belegter Grundsatz der Agrarökologie, das die Biodiversität eine Grundlage des Agrarsystems für seine Resilienz gegenüber Pathogenen sowie die effiziente Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Nährstoffen ist (Gliessman, 2015). Diese Resilienz ist bedingt durch im wesentlichen interne agrarökologische Interaktionen. Im Gegensatz dazu sind agrarökologische Systeme mit geringer Vielfalt auf externe Betriebsmittel ihre Resilienz angewiesen, die die notwendigen Funktionen in der Produktion (Pflanzenschutz, Nähstoffversorgung) durch externalisierte Komplexität in vorgelagerte Bereiche (Chemieindustrie, Züchtung, Landmaschinenbau) ermöglichen. Gleichzeitig reduziert sich der Skaleneffekt in diversen Systemen, während er in Systemen reduzierter Diversität zunimmt. In diesem System sind also agrarökologische und ökonomische Zusammenhänge auf das engste verbunden. Diese Zusammenhänge des agrarökologischen Produktionssystems sind in Abb. 1 dargestellt. Ein noch nicht explizit diskutierter Aspekt sind die tatsächlichen Kosten bzw. Preise für die Aufwände für Betriebsmittel und das Management agrarökologischer Komplexität sowie der produzierten Güter. Denn erst durch diese ergibt sich natürlich der Skalen-Effekt (Änderung der Kosten mit der Komplexität des Systems). In unserer aber auch anderen Studien wird schnell klar, dass der Preis der Produzierten Kultur natürlich einen erheblichen Einfluss auf die ökonomische Effizienz hat. Aber natürlich spielen auch die Kostenrelationen zwischen den externen Betriebsmitteln und dem Management der agrarökologischen Komplexität eine erhebliche Rolle. Wenn die Kosten für externe Betriebsmittel relativ gering sind, bedeutet dies einen stärkeren Skalen-Effekt für Monokulturen, während sich dieser zugunsten diverserer Systeme abschwächt, wenn die Kosten steigen (z.B. die Energiepreise zur Düngerherstellung). Auch Versorgungsengpässe für externe Betriebsmittel, wie sie in letzter Zeit für synthetischen Stickstoffdünger auftraten, können hier über die Preisbildung eine Rolle spielen. Auch diese Zusammenhänge sind in der Abb. 1 qualitativ dargestellt.

Dieses einfache aber wie ich denke doch sehr robuste und konzeptionelle ökologisch-ökonomisches Modell der Landwirtschaft verdeutlicht die enorme Herausforderung einer agrarökologischen Transformation. Und vor allem vermag es die empirischen Befunde der agrarökologischen Forschung zu in erheblichen Maße konsistent zu beschreiben.

Der nächste Schritt ist eine stärker formalisierte Modellierung. Diese Modellierung könnte zur Strukturierung der Datenerhebung empirischer Studien genutzt werden (Was muss erhoben werden?) aber auch um die genauen Zusammenhänge zwischen agrarökologischer Komplexität und Skalen-Effekten (die Parameter) empirisch zu ermitteln. Der nächste Abschnitt ist relativ formal aber hat auch seinen Reiz. Wer sich das sparen möchte, kann direkt in den Übernächsten Abschnitt springen. Hier wird es dann wieder angewandter und ich wende mich der Frage zu, wie die Erkenntnisse genutzt werden könnten, um eine agrarökologische Transformation zu fördern.

Ein Modell des Zusammenhanges von economy of scale und agrarökologischer Komplexität

Nach meinen Überlegungen ließe sich die economy of scale in Abhängigkeit von agrarökologischer Komplexität folgendermaßen modellieren:

Wie erwähnt könnte dies ein erster Schritt Richtung Formalisierung sein, der die Datenerhebung strukturieren könnte. Außerdem stellen es explizite Hypothesen dar, die sich statistisch prüfen ließen. Falls sich diese Modellvorstellung validieren lassen, könnten die ermittelten Parameter die genaueren Zusammenhänge zwischen agrarökologischer Komplexität und Skalen-Effekten genauer beschreiben und evtl. auch vorhersagen.

Lösungsansätze für eine agrarökologische Transformation: Economies of Scope (Verbundeffekte)

Natürlicherweise gibt es auch eine Kehrseite zum Skalen-Effekt, die sogenannten economies of scope. Im Deutschen spricht man von Verbundeffekten. In der englischen Wikipedia ist dies so formuliert:

“Economies of scope is an economic theory stating that average total cost of production decrease as a result of increasing the number of different goods produced.”

Dies bedeutet, dass unter bestimmten Bedingungen die Kosten der Gemeinsamen Produktion zweier Güter geringer ist als ihre getrennte Produktion. Auch dieser Effekt ist wohlbekannt. Lassen sich Forschungs- und Entwicklungs-Ergebnisse für die Produktion mehrere Produkte nutzen, dann ergibt sich eine Reduktion der Stückkosten also ein Verbundeffekt. In der Ökologie gibt es dazu ein Äquivalent, nämlich das sogenannte (transgressive) overyielding bei dem der Ertrag zweier Kulturpflanzenarten in Mischkultur über den Erträgen der besten Monokultur liegt. Roest et al. (2018) betonen das Potential von economies of scope in der Agrarökologie.

Die spannende Frage ist nun ob und wie sich das Verhältnis von Verbund- zu Skalen-Effekt zu Gunsten des Verbundeffektes verschieben lässt, so dass diverse Agrarökosysteme an ökonomischer Effizienz gewinnen. Eine mögliche Bedingung für eine Stärkung des Verbundeffektes ist die Erhöhung der Kosten von Inputfaktoren wie Dünger, Treibstoff, Gas und Strom. Dies ist ein nicht ganz unrealistisches Szenario für die Zukunft, in der fossile Energien besteuert werden und regenerative Energien sicherlich teurer werden als die fossilen Energien in ihrer Hochzeit der Verfügbarkeit. Ein weiter Aspekt, der ebenfalls die Betriebsmittel betrifft, ist eine Erhöhung des Risikos ihrer Bereitstellung durch die Instabilität internationaler Märkte. Auch dies ist in Zeiten zunehmender Konflikte großer Volkswirtschaften ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario. Ein weiterer Aspekt betrifft die Produktionsfunktion landwirtschaftlicher Systeme vor dem Hintergrund des Klimawandels. Dieser wird aller Voraussicht nach zu stärkeren Schwankungen bei Niederschlag und Temperatur führen (Extremwetter-Ereignisse) und bei schwankenden Umweltbedingungen spielen diverse landwirtschaftliche Systeme ihre Stärken aus. Ein weitere Aspekt ist, dass diversere landwirtschaftliche Produktionssysteme auch in der Lage sind ein breiteres Spektrum an Gütern zu produzieren, die man nicht importieren muss und so die Autonomie von Volkswirtschaften stützen können. Die vorgenannten Aspekte fördern evtl. economies of scope ohne intendierte politische Maßnahmen, während andere solche voraussetzen.

Ob ein economies of scale Effekt zu erwarten ist, hat auch mit der Ebene der biologischen Vielfalt zu tun, welche in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Bei der Nutzung von Vielfalt auf der Ebene von Arten in Mischkulturen sind viel stärkere economies of scale Effekte zu erwarten als bei der Nutzung biologischer Vielfalt innerhalb einer biologischen Art, z.B. bei diversen Populationen oder Sortenmischungen. In dem Projekt Bakwert (Universität Kassel), welches das Potential von Weizen-Populationen in der Praxis erkundet, scheint es sich herauszukristallisieren, dass praktisch keine Anpassungsprozesse in der Praxis der Landwirtschaf und Lebensmittelverarbeitung notwendig sind, wenn man Weizenpopulationen mit genetisch homogenen Weizensorten vergleicht. In der Züchtungspraxis allerdings – also einem der Landwirtschaft vorgelagerten Bereich – sind durchaus andere Züchtungsmethoden und damit Anpassungsprozesse notwendig. Eine spannende Zusammenfassung dieses Projektes ist in folgendem Video zu sehen.

Es mag paradox klingen aber wenn sich Mischkulturen in der Landwirtschaft stärker durchsetzen, können diese auch von Skalen-Effekten profitieren. So ist eine Investition in das Schaffen von Wissen und Technologie zum Management der Mischkulturen nur einmal notwendig. Danach muss es „nur“ noch verteilt und bereitgestellt werden. Dies reduziert die Kosten pro produzierter Einheit und schafft einen Skalen-Effekt für Diversifizierungsmaßnahmen. Es könnte also eine gewisse Entkopplung zunehmender Diversifizierung und abnehmender Skalen-Effekte möglich sein. Zwar ist es denkbar, dass sich diese Faktoren in Zukunft zu Gunsten von Verbundeffekten in der Landwirtschaft verschieben, einerseits durch den Klimawandel und eine Rücknahme des internationalen Handels oder durch Fortschritte in der Forschung. Allerdings ist es doch fraglich, ob dies in der erwünschten Geschwindigkeit passiert, wenn man sich auf die Marktteilnehmer verlässt.

Literatur

Aare, A. K., Egmose, J., Lund, S., and Hauggaard-Nielsen, H. (2021). Opportunities and barriers in diversified farming and the use of agroecological principles in the Global North–The experiences of Danish biodynamic farmers. Agroecology and Sustainable Food Systems 45, 390–416.

Benston, G. J. (1972). Economies of scale of financial institutions. Journal of Money, Credit and Banking 4, 312–341.

Gliessman, S. (2016). Transforming food systems with agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems 40, 187–189.

Gliessman, S. R. (2015). Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press.

Rodriguez, C., Dimitrova Mårtensson, L.-M., Zachrison, M., and Carlsson, G. (2021). Sustainability of Diversified Organic Cropping Systems—Challenges Identified by Farmer Interviews and Multi-Criteria Assessments. Frontiers in Agronomy 3, 1–20.

Roest, K., Ferrari, P., and Knickel, K. (2018). Specialisation and economies of scale or diversification and economies of scope? Assessing different agricultural development pathways. Journal of Rural Studies 59, 222–231. doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.04.013.

Rosa-Schleich, J., Loos, J., Mußhoff, O., and Tscharntke, T. (2019). Ecological-economic trade-offs of diversified farming systems–a review. Ecological Economics 160, 251–263.

Saathoff, Georg, Torsten Siegmeier, Johannes Timaeus, und Maria Finckh. „Mischkultur-Weizen in der Lebensmittelverarbeitung“. Food Innovation, 15. November 2022. https://www.food-innovation.ch/forschung/mischkultur-weizen-in-der-lebensmittelverarbeitung.

Timaeus, Johannes, Ties Ruigrok, Torsten Siegmeier, und Maria Renate Finckh. „Adoption of Food Species Mixtures from Farmers’ Perspectives in Germany: Managing Complexity and Harnessing Advantages“. Agriculture 12, Nr. 5 (Mai 2022): 697. https://doi.org/10.3390/agriculture12050697.